|

|

|

Литература --> Водородные ионы в производстве Булленс рекомендует В. с. с 0,7% С и 5- 6% W закаливать без отпуска в воде при 845-860°. Иногда к магнитной В. с. прибавляют некоторое количество хрома; такую сталь приходится закаливать не в воде, а в масле. В настоящее время наряду с магнитной В. с. применяют хромовую сталь для постоянных магнитов; лучшей же магнитной сталью является кобальтовая сталь. У1. Высокоуглеродистая В. с. применяется для изготовления волочильных досок. Для волочения мягкой проволоки применяют доски с содержанием С 1,9-2,2% и W в пределах 1,5-3%. Термич. обработка досок сводится к закалке очков (дыр) в воде при 760- 790°; отжигается эта сталь путем медленного охлаждения, начиная с 760-790°. Доски средней твердости для протяжки прутков диаметром более 3 мм обычно готовятся из хромо-вольфрамовой стали следующего состава: 1,9% С; 4% W; 2% Сг; 0,4% Мп. Для протяжки же проволоки очень тонкого сечения применяется хромо-вольфрамовая сталь с высоким содержанием W; обычный состав ее: 1,9% С; 11,5-12% W; 1,9% Сг; 1 9%-2,0% Мп. Такая сталь закаливается при 820° в масле с последующим отпуском при 160-220°. Обрабатывается она крайне трудно; для отжига ее охлаждают крайне медленно после выдержки при 580-600°. УИ. Значительное распространение получила B.C. для изготовления быстрорежущей сталм(см.).У1П. Сталь для матриц-следующего состава: 0,6-0,65% С; 8,0-9,0% W. Лит.: БабошинА. Л., Металлография и термическая обработка железа, стали и чугуна, ч. III, стр. 455-473, П., 1918; М а rs G., Die Spezialstahle, p. 379-411, Stuttgart, 1922; H a d f i e 1 d R., Special Steels, L., 1923; S у к e s W. P., The Iron-Tungsten System, N. Y., 1926; В u U e n s Т., Steel a. its Heat Treatment. N. Y., 1916; Swinden T h., The Carbon-Tungsten Steels, L., 1907; Swinden T 1}., The Constitution of Carbon-Tungsten Steels, London, 1909. H. Григорович. ВОЛЬФРАМОВОЕ ФОТОРЕЛЕ, вольфрамовая дуговая лампа, состоящая из стеклянного баллона, наполненного разреженным цнертным газом (обычно аргоном). В баллоне В. ф. (фиг. 1) на специальном держателе а помещены два электрода в,в-шарики из вольфрама, имеющие диаметр около 2 мм, с расстоянием между ними от 0,5 до 1 мм. Питающее напряжение 110-220 V,  Фиг. 1. подводимое к электродам лампы, вызывает появление дуги только в случае предварительной ионизации газа специальным подогревателем б, представляющим нить накала, расположенную на том нее держателе а, но изолированную от него с одной стороны стеклянной насадкой. Проводник г соединяет изолированный конец нити на-  Фиг. 2. кала с добавочной клеммой Cj на цоколе лампы. Всего на цоколе лампы имеются три клеммы, из которых две, и Cg, служат для подведения напряжения к шарикам, а третья Сз-для предварительного подогрева. При включении лампы накаливается нить подогревателя, а затем возникает дуга между вольфрамовыми шариками. При появлении б-дуги нить накала отключают при помощи рубильника Р, и дуга в лампе поддерживается за счет раскаленных вольфрамовых электродов. На фиг. 2 изображен общий вид лампы. Работа вольфрамовой лампы может происходить при питании как переменным, так и постоянным током. Сила света, излучаемая вольфрамовой лампой, достигает 100-500 свечей. Спектральный анализ дуги вольфрамовой лампы обнаруживает наличие линий аргона, что указывает на то, что дуговой разряд происходит за счет ионизированного газа и не связан с распылением электродов, как в обычной дуговой лампе. При работе вольфрамовой лампы от постоянного тока подведение к ее электродам нек-рого переменного напряжения вызывает изменение силы света дуги, точно следующее за колебаниями переменного тока. Последнее свойство лампы дает возможность использовать ее в качестве источника света, изменяющегося с большой частотой, для целей воспроизведения изображений, передаваемых на расстояние. Применяемая в указанных приборах вольфрамовая лампа, включаемая по схеме фиг. 1, носит название В. ф. и помещается на приемной станции. Как видно из фиг. 1, электрические сигналы, соответствующие отдельным точкам передаваемого изображения, посылаемые передатчиком, воспринимаются приемником Л, усиливаются мощным усилителем низкой частоты У, затем через трансформатор Т и конденсатор К воздействуют на питающую цепь В. ф. Изменяющийся но силе свет от дуги лампы проходит через экран Э, имеющий прорез шириной 0,25-0,5 мм, и концентрируется при помощи линз Л в виде точки на поверхности барабана Б, на котором расположена светочувствительная пленка. При вращении барабана отдельные точки пленки освещаются с большей или меньшей силой соответственно приемным сигналам, что при надлежащей синхронизации между передающим и приемным аппаратами дает возмолсность осуществить воспроизведение передаваемого изображения на приемной станции. Лит.: Г г I е d е 1 W., Elektrotechn. Fernsehen, В., 1925; М i h й I у D., Das elektrische Fernsehen u. d. Telehor, 2 Aufl., В., 1926. С. Канурин. ВОЛЬФРАМОВЫЕ КРАСКИ, цветные соединения W, применяющиеся в качестве красок. Из них главные: вольфрамовые белые-вольфрамовокислый цинк и воль-фрамовокислый барий (BaWOi)-обладают большой кроющей способностью, но вследствие своей дороговизны применяются мало; вольфрамовые б р о н з ы-соеди- нения трехокиси вольфрама с окислами натрия, калия, лития и других металлов в разных соотношениях, отличающиеся металлическим блеском; среди них есть голубые, темноголубые и пурпурно-красные бронзы-краски весьма красивых оттенков; несмотря на это, вольфрамовые бронзы до сих пор не нашли широкого применения; вольфрамовая желтая (вольфрамовая бронза)-золотисто-желтый порошок с металлическим оттенком состава NagCWOa); для получения ее тонко измельченный металлич. вольфрам вносдт в расплавленный углекислый натрий; плав вьнцелачивают водой и прибавляют хлористый кальций; при действии азотной кислоты на образовавшийся таким обр. вольфрамовокислый кальций выпадает краска; вольфрамовая кислота H2WO4 также находит применение как желтая краска; цвет лимонно-желтый; вольфрамовая голубая (WgOa)- окись вольфрама (минеральная голубая, голубой кармин); для ее получения осадок, образующийся при приливании раствора хлористого аммония к горячему раствору вольфрамовокислого калия, отделяют и слабо прокаливают в струе водорода или обрабатывают цинком и соляной кислотой; краска чисто синего цвета, применяется в живописи; при смешении этой краски с вольфрамовой кислотой полается хорошая зеленая краска. Лит.: Михайлов С. Н., Производство минеральных и .земляных красок. П., 1915; Ullmanns Enzyklopadie der technischen Chemie, В. 8, Berlin-Wien, 1920. A. Васильев. ВОЛЬФРАМОВЫЕ РУДЫ, минералы, содержапще W в виде WO3 в различных соединениях с FeO, МпО, РЬО, СаО. Главн. значение из них имеет в о-л ь-ф р а м и т,составляюпщй до 95 % всей мировой добычи В. р. Хим. состав его: (Fe, Mn)W04;W08- 76,37%; MnO-4,67% и FeO-18,96%; цвет буровато-черный, блеск металловидный, со смоляным оттенком; тв..5-5,5, удельн. вес 7,2-7,5, син-гония моноклиническая. Перед паяльной трубкой на угле при сильном дутье сплавляется в магнитный королек;с бурой реакция на Fe и Мп; с фосфорной солью в восстановительном пламени дает реакцию на W. Шеелит: CaW04;W03- 80,6%; СаО-19,4%; вольфрам иногда частично замещается Мо. Син-гония тетрагональная; твердость 4,5-5, уд. вес 5,9-6; цвет белый, серый, желтый и бурый. Блеск смоляной, переходящий в алмазный. Главным потребителем В. р. является металлургия, поглощающая до 85% всей мировой добычи. Металлич. вольфрам употребляется для производства нитей в экономич. электрич. лампочках, быстрорежущих сортов стали, твердых сплавов (воломиты, стеллиты), заменяющих при бурении алмазы. Промьннленная руда содержит обычно всего от 0,5 до 10% вольфрамита, а потому на рынок идет обогащенная руда. Процессы обогащения имеют задачей отделить не только пустую породу, но и вредные примеси. Различают методы обогащения, представленные следующей схемой: в зависимости от формы вкрапленности руд-два способа: 1) крупно вкрапленные руды-обогащение отсадкой и концентрацией, 2) мелко вкрап- ленные руды-обогащение только концентрацией на столах Вильфлея и фру-ванне-рах; в зависимости от чистоты В. р.: а)руды, содержащие примеси Sn, Pb, Си, Bi, S, As, P, подвергают предварительному обжигу и магнитной концентрации, б) руды, не содержапще этих примесей, обжигу и магнитной концентрации не подвергаются. Мировая добыча в 1925 году достигла 11000 т концентрата (руда с 60% WO3). Из этой суммы более 60% поставляет Китай, По отдельным странам добьта руды распределяется, как показано в табл, 1. Цены на В. р. сильно колеблются, но с общей тенденцией к повышению (табл. 2). В СССР вольфрамовая промышленность только что начинает развиваться; сосредоточена она в тресте Редкие элементы .Главнейшие месторождения СССР сосредоточены в Забайкальи, между реками Шилкой, Ингодой и китайской границей. Вольфрамит и, реже, шеелит залегают в кварцевых жилах, связанных с гранитными породами. Крупнейшие рудники-Белухинский, Бу-кукинский и Шерловогорский. Содержание Табл. 1.-Р аспределение добычи вольфрамовой руды по отдельным странам в т. Страны 1913 г. СССР......►....... Великобритания ...... Франция........... Германия .......... Австрия........... Испания .......... Португалия......... С. Ш. А........... Мексика .......... Боливия .......... Перу ............ Аргентина ......... Ю.-Африк. союз....... Брит. Индия и Бирма . . . Федер. Малайские штаты . . Нефедер. Малайские штаты Нидерл. Индия....... Сиам ............ Индо-Китай......... Китай............ Япония........... Австралия ......... Тасмания .......... Н. Зеландия ......... Прочие страны....... Всего, 197 160 96 52 169 1 126 1 394 297 324 575 5 1 572 248 114 6 280 127 257 767 81 262 1922 г. 1923 г. 1924 г. 120 46 958 110 246 15 148 1 500 250 25 21 15 28 530 219 30 38 44 81 20 25 161 4 500 250 2 107 5 200 400 522 25 18 132 22 751 105 325 329 10 494 3 500 2 4 60 3 1925 г. 40 510 1 080 25 76 150 22 784 171 650 10 632 7 ООО 15 3 177 1926 г. 62,31 10 1115 8 000 8 123 9 202 7 167 6 987 И 496,5 9 906,81 фольфрамита в руде-от 1 до 1/2%. Россыпное месторождение вольфрамита открыто в ВОЛЮМИНОМЕТР Табл. 2.-Цены на концентрат вольфрама В НьюИорке и Лондоне в 1913- 1 926 гг.

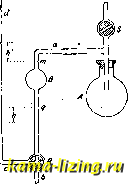

1926 г. по р. Б. Соктую. Возможно нахождение богатых россыпных месторонэдений и в районе Букуки. На Урале в 1925 г. открыто месторождение шеелита в Гумбийском золо-топриисковом округе, в 37 км к востоку от горы Магнитной; в 1925/26 г. добыто около 26 т концентрата. Месторождение разрабатывается трестом Уралзолото . Лит.: М е й с т е р А. К., Металлические полезные ископаемые СССР, М.-Л., 1926; ,П и а н д о в К., Руды вольфрал1а и способы их обогащения, Горный журн. , М., 1923, 8-9, стр. 432; Д е н ь Г и н 10. П., Вольфрам, Обзор минер, ресурсов СССР ,вып. 12, Л., 1927; Тетя ев М. М., Типы русских вольфра.мо-вых руд и их ва.1имо6тпошеиие, Материалы по обш. и прнкл. геологии , тзьга. 34, Л., 1926; Годячпый обзор мииеральтп.1Х ресурсов СССР за 1925/26 г.. Л., 1927; Alterthum Н., Wolfram, Braunscjiweig, 1925; S ni i t h е 1 1 s G. J., Tuufrsten, its Metallurgy, Properties and Applications. London, 1926; Tlie Mineral Industry during 1925, N. Y., 1926. H. Федоровский. ВОЛЮМИНОМЕТР, прибор для определения объема тел, когда последний не м. б. измерен непосредственно (порошки, волокнистые и т. п. тела) и когда вещество те.л, во избелсаиие изменения свойств его, не допускает соприкосновения тела с жидкостью. В этих приборах находит применение закон Бопля-Мариотта о постоянстве произведеш1Я из давления постоянного газа на его удельн. объем при неизменной температуре. Определенное количество воздуха находится в измерительном сосуде прибора А и трубке а до метки т (см. фиг.) над ртутью под давлением Н мм ртути, столба (в большинстве случаев под давлением атмосферы); объем воздуха в этом состоянии обозначим через V. Устройство прибора дает возможность для опреде.пения V изменять эту величину на нек-рую измеряемую величину v (объем части трубки с шариком В между метками т тл д) и наблюдать происходящие от этого изменения давления в манометрической части cd прибора на h или h мм ртутного столба относительно уровней меток q или т. Если первоначальный уровень ртути при давлении атмосферы Н был доведен до метки т (кран S открыт; кран В т. Э. т. IV.  сообщает трубки а я с, отъединяет трубку &), то с понижением его (кран S закрьгг; кран В сообщает трубки а, Ъ, с; ртуть вытекает по трубке &) до. метки q (кран S закрыт; кран В сообщает трубки а и с, отъединяет трубку Ь) первоначальный объем V увеличится до V+V, а первоначальное давление Н уменьшится на h мм ртутного столба, и по закону Бойля-Мариотта rH=(V+v)(H-h), откуда Если первоначальный уровень ртути при давлении атмосферы Н (положение кранов S и В, как в начале предыдущей манипуляции) был доведен до уровня метки д, то с повышением его до метки т путем дсти-вания ртути в трубку cd, при соответствующем положени! кранов 8и R, первоначальный объем V-+V уменьшится до V, а первоначальное давление Н увеличится на 7i мм ртутного столба, и, следовательно, (V-j-v)H=r(H+h), откуда Среднее арифметическое из вычисленных для обеих манипутяций значений объема воздуха дает око11чате.тьное значение V. По получении данных для вычисления V, в измерите.тьный сосуд прибора помещают тело, объем которого необходимо определить, и повторяют опыт, наблюдение и вычисление. Разность меноду вычисленными окончательными значениями для V дает значение определяемого объема тела. Значение объема v определяют путем деления веса количества ртути, заключенного между метками т я q, на ее уд. в., при чем указанное количество ртути собирают по трубке 6 в отдельный сосуд при давлении атмосферы (кран S открыт; кран Е сообщает трубки а я Ь, отъединяет трубку с). Чтобы получить пригодный по точности результат определения объема тела, необходимо, чтобы зпачетшя величин v и h яе были слишком незначительными, а также, чтобы изменения t° заключенного в приборе воздуха (напр. от излучаемой телом экспериментатора теплоты и других причин) не имели места. Применение в таких приборах сильно разреженного воздуха, доставляя некоторые преимущества, сопряжено, однако, с необходимостью производить более точные измерения давлений. Лит.: Хвольсон О. Д., Курс физики, т. 1, Берлтин, 1923; Kohlrausch F., LelirbucU der praktischen Physik, 15 Auflage, Lpz. u. В., 1927; О st-w a 1 d W. u. Luther R., Hand- und. Hilfsbuch z, Ausfiihrung phys.-chem. Messungen, 4 Aufl., Lpz., 1925. ВОЛЮМОМЕТР, CM. Газометр. ВОРВАНЬ (Trane, Tran). Под этим названием на рынках обращаются жировые вещества, добываемые из морских животных и рыб. Общим свойством этих веществ является своеобразный морской запах; что же касается химического состава и других свойств, то они у различи, животных весьма разнообразны, и потому объединять жировые вещества из морских животных одним названием ворвань является большой ошибкой. Левкович предложил эти жиры

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||