|

|

|

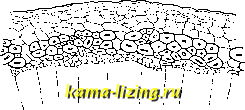

Литература --> Водородные ионы в производстве а) длинностебельные, мало ветвящиеся, с малым числом семенных коробочек, т. н. лен-растун, или долгунец, культивируемый на волокно, и б) короткие и толстостебельные, ветвящиеся, многокоробочные, так наз. лен-кудряш, рогач, степной лен, дающий семя для маслобойного производства. В культуре льна существуют три направления: 1) культура только на волокна, 2) только на семена и 3) смешанная, при чем в последнем случае роль главного и побочного продукта меняется в зависимости от условий рынка. У нас в Союзе ССР преобладает смешанная культура. До 1914 года под льном в России было около 2 % общей площади посевов, при чем v4 посевов падало на нечерноземную полосу, где главным продуктом является волокно, а побочным-семена; на юге же, в черноземных областях, лен сеют преимущественно на семя (на масло). Волокна льна, представляя собою в анатомич. смысле лубяные волокна льняного стебля, в химич. отношении являются типичной клетчаткой: технич. волокно льна содержит около 83- 87% целлюлозы. Лен не особенно требователен к климату. Вегетационный период в 3-4 мес. дает возможность льну довольствоваться сравнительно коротким северным летом, и потому культура его может доходить до 62-63 параллели. На крайнем севере семена льна, однако, не вызревают, и приходится посев вести привозньши семенами. Для вызревания семян необходимо, чтобы сумма средних дневных темп-р за вегетационный период составляла 1450°. Для получения волокна высшего качества необходим ровный влажный климат. Сев. Германия, Голландия, Бельгия, сев. Франция, Англия и Ирландия, отвечая этим условиям, дают лучший лен. В СССР близки к этим условиям северо-западные губернии; хороший лен дают также губернии: Ярославская, Костромская, Вологодская и Северодвинская. Почва для культуры на волокно д. б. в известной степени плодородной, чистой от сорных трав и достаточно влажной. Тяжелые глинистые и легкие песчаные почвы считаются мало пригодными под лен; известковые тоже не подходят, т. к. на них получается хрупкое волокно. Лучшими почвами под лен считаются почвы средней связности, содержащие в достаточном количестве удобоусвояемые формы азота, извести, калия и фосфорной к-ты. Хороший урожай льна требует с 1 га в ка: К3О-46; СаО-30; Р2О5- 27; N-39. Усвояющая способность корней льна невелика, а потому он требователен к запасу в почве питательных веществ, которые к тому же должны в ней находиться в доступной форме. В соответствии с этим выбирают и удобрения под лен. Норма высева льна на волокно у нас колеблется от 75 до 120 кг на га; в Бельгии высевают в iv2-2 раза больше. Уборку льна на волокно производят тереблением растений, не дожидаясь полного вызревания семян. Средний урожай льняных сырых вытеребленных стеблей, по Шиндлеру (б. Лифляндская губ.), равен 3 400 кг на га, очень хороший-4 500 кг, а семян-250 и 375 кг. По статистическим данным за десятилетие 1897-1907 гг. средний сбор волокна с 1 га равнялся 277-296 кг. Получение В. п. из льняных стеблей, или первичная обработка льна, представляет собой довольносложный процесс, так как для этого требуется разложение пектиновых веществ, склеивающих волокно с древесиной стебля, отделение волокон и очистка их от древесины. Эта операция производится в льноводстве довольно примитивной комбинацией биологич. и механич. процессов (сушка, стланье, мочка, мятье, трепанье), но в последнее время возникло стремление механизировать первичную обработку льна и создать з-ды для массовой переработки льняной соломы, закупаемой на корню. Из массы равнородного сырья, которое дает полевой урожай, з-д должен выбирать определенные сорта, дающие высокий производственный эффект. Качество льняной соломы определяется по внешним признакам. Сюда относятся прежде всего: 1) длина стеблей, 2) их толщина и 3) цвет. Дальше для характеристики льняной соломы д. б. приняты во  Фиг. 10. Леи, х124. внимание разветвленность стеблей, равномерность, болезненные изменения стеблей (грибковые заболевания), механические повреждения (при обмолоте), засоренность вытеребленных стеблей сорными травами и корневых частей землей и влажность стеблей. Но эти внешние признаки дают лишь приблизительную оценку сырья. Различные районы могут дать солому, по внешним признакам почти одинаковую, в то время как невыходам волокна результаты получаются различные. Напр., в Смоленской губернии легко встретить льняную солому, по длине, толпщне и цвету одинаковую с льняной соломой из Вологодской губернии, и количественно выходы волокна получаются в том и другом случае почти одинаковые, но качество его весьма различно. Полная оценка соломы должна включать еще ряд признаков, как то: содержание луба, крепость и структуру его. Строение льняного волокна. На поперечном разрезе развитого стебля льна-долгунца выступают следующие основные элементы, схематически изображенные на фиг. 10: 1-однослойный сплошной эпидермис (надкожица), покрытый плотной кутикулой и богатый воскообразными веществами; 2-довольно рыхлая кора (первичная) из 2-5, реже до 8, стт паренхимных клеток; 3-слой собственно луба из отдельных волокнистых пучков (15-40) состоящих из элементарных толстостенных воло- кон (от 1-2 до 30-35 в нучке), тесно прижатых друг к другу и потому принявших многоугольную форму; 4-слой паренхим-ных более мелких клеток; 5-очень тонкий слой нежной ткани камбия, очага вторичного роста стебля; 6-древесина, вторичная и первичная, самый мошный по толщине слой; 7-сердцевина; 8-внутренняя сердцевинная полость. Первые четыре элемента составляют, в общем, кору, которая по камбию довольно легко отделяется от древесины с сердцевиной (костры). Фиг. 11  Фиг. и. изображает кору с волокнистыми пучками, по форме и составу характерными для хорошего волокнистого льна. На продольном срезе стебля среди всех описанных элементов выделяются своей особенной длиной элементарные лубяные волокна. В продольном направлении пучки волокон идут отдельными тяжами по всей длине стебля; в каждом пучке элементарные волокна сопрягаются друг с другом боковыми стенками; тонкие, обычно заостренные, концы лелса-щих рядом элементарных волокон находятся на разной высоте по длине стебля и как бы заклиниваются между стенками соседних волокон; строение это показано на фиг. 12, на к-рой поперечные размеры клеток сильно увеличены для ясности. Соседние тяяси-пуч-ки отчасти связываются между собою волокна,ми нее, так что волокна одной частью своей длины входят в состав одного пучка, а другой частью- в состав соседнего (анастомоз). Т. о.-волокнистую часть стебля надо представлять себе в виде цилиндрической сетки, состоящей из б. или м. плоских тяжей-пучков, соединенных тонкой паутиной ана-стомозирующих волокон. Элементарное волокно представляет собой обычно весьма удлиненную веретенообразную клетку с многослойной стенкой и внутренним каналом (фиг. 13). Каждый такой слой состоит из множества прочно связанных между собой тончайших нитей, более или менее косо (спирально) расположенных но отношению к продольной оси волокна (фиг. 14), при чем каждая  Фиг. 12. нить состоит из отдельных члеников, а концы рядом расположенных члеников лежат в одной плосхадсти, нерпендику.тярной к оси  Фиг. 13. волокна, образуя вместе отдельный сегмент волокна (фиг. 15). Крепость льняного волокна, несомненно, связана с этой структурой.  Фиг. 14. обнаруживаемой лишь после известной разрушительной обработки. Эта структура характеризуется продольной слоистостью и    Фпг. 15. КОСОЙ полосатостыо, видимой на волокне обычно лишь после соответствующей предварительной подготовки (фиг. 16). Тонкая структура льняного волокна легко подвергается необратимым деформациям отчасти уже при жизни растения (косые и поперечные трещины, отставание слоев стенок в комлевой части, и т. д.), но наиболее характерные и сильные деформации появляются в результате механических воздействий при обработке. Они имеют вид так наз. сдвигов (фиг. 17), к-рые встречаются столь часто (десятками на 1 мм) и столь характерны, что раньше их считали специфическим признаком льна; теперь, наоборот, по числу таких сдвигов судят о степени повре-жденности волокна при обработке. Благодаря этой структуре льняные волокна имеют свойство очень заметно закручиваться при смачивании, образуя левую спираль,- признак, по которому проще всего отличить льняное волокно от волокна пеньки, к-рое при смачивании вращается очень слабо иногда вправо, иногда влево. Внутренние слои стенки волокна состоят из чистой или почти чистой целлюлозы; самый наружный слой (первичная оболочка и срединная пластинка) состоит из пектиновых веществ; слои, близкие к наружному, состоят, вероятно, из соединения целлюлозы Фиг. 16.  Фиг. 17. Сдвиги в льняном волокне, х765. С пектиновыми веществами (пектоцеллюло-за). В незначительной части и лишь местами в составе стенок волокна м. б. и лигнин; иначе говоря, стенки могут одревесневать (главн. образ, в нижней части стебля и у самой верхушки, в соседстве с плодом), что происходит в заметной степени лишь с началом созревания семян, главн. образ, на первичной оболочке (по Герцогу, % лигнина в волокнах из средней части стебля перед самым цветением-0,43, из зеленоспело-го стебля-0,59, из желтоспелого-1,97, из вполне созревшего-4,06). Пектиновые вещества, но несколько иного состава, химически более простые и менее прочные, входят в состав и остальных элементов коры. До наст, времени размеры элементарных волокон по сортам еще очень мало изучены. По Таммесу, длина элементарных волокон, в среднем, у основания стебля 13 л*л*, в нижней части-27 мм, в средней-33 мм, в верхней-39 ММ, чаше других встречаются длины 20-30 мм, вообще же м. б. от 1 до 120 мм. Штапели для нижней и верхней части резко отличаются, как видно из табл. 2. Средние размеры поперечника элементарных волокон изменяются от 19 (вверху) до 36 {Л. (внизу) для стебля средней толщины (1,3 мм) и от 17 (вверху) до 99 ц (внизу) для Табл. 2.-Штапели льняного волокна.

толстого стебля (4,7 мм); вообще ле поперечник колеблется от 4 до 120 в радиальном направлении и от 4 до 200 (л в тангенциальном. Таблица 3 (по Герцогу) дает характеристику площади поперечного сечения собственно стенок элементарных волокон и внутреннего просвета (канала) в % от общей площади. Табл. 3.-П оперечные сечения льняного волокна.

Крепость отдельного элементарного волокна не изучена. А. Герцог приводит числа 13-26 г, что соответствует приблизительно 50-60 КЛ1 разрывной длины. Техническое волокно. Из стебля льна можно выделить: 1) длинный сырой луб-механич. отделением коры от костры; 2) значительно более чистое длинное волокно, состоящее в основном из пучков или их частей, - путем мочки (биологической или химической) с последующим мятьем и трепаньем (трепаное волокно); 3) короткое, но наиболее чистое волокно, состоящее из более или менее полно разделенных элементарных волокон,-путем химической, а затем и механической обработки (котонизированное волокно). При получении сырого луба и трепаного волокна неизбежно получается известное количество и короткого волокна. Продукты первой и второй систем выделения могут служить сырьем для последующих систем. В подавляющем большинстве случаев стебли льна обрабатываются по второй системе, притом биологически (мочка и стланье), а волокно поступает на рынок главным образом в виде трепаного. Попытки промышленного применения первой и третьей системы упорно повторяются, но серьезного успеха пока не имеют. В сухом стебле гибкая сама по себе волокнистая часть связана с засохшими пектиновыми веществами и прочими элементами коры в довольно жесткую систему; отделить эту сис-

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||