|

|

|

Литература --> Водородные ионы в производстве через гидравлику 10 и по трубопроводу 13 он поступает в газгольдер. Для питания гидравлики водой служит трубопр. 12. Смола из гидравлики собирается в резервуаре 11. Теоретически 1 кг углерода п 1,5 кг водяного пара должны дать 4 В. т. (приведенного к 0° и 760 мм ртутного столба), т. е. для получения 1 м В. г. требуется 0,25 кг углерода и 0,375 кг водяного пара. Практич. выходы В. г. и расход пара колеблются в зависимости от содержания углерода в коксе и от конструкции установки. Вследствие потерь углерода при горячем дутье в шлаках и в механич. уносе выход В. г. на 1 кг содержащегося в коксе углерода снижается в среднем до 2,2 м и не превышает 2,8 м. Вследствие неполного разложения пара расход его на 1 л** газа колеблется от 0,6 до 1,0 кг. Расход энергии для воздуходувок колеблется от 10 до 30 Wh, а расход воды для охлаждения и промывки-от 5 до 10 л, считая все на 1 j№* В. г. Для характеристики теплового баланса производства В. г. могут служить результаты испытаний, произведенных двумя научными учреждениями (табл. 1). Табл. 1.-Тепловой баланс производства водяного газа (в %).

О размерах установок позволяют судить данные завода Франке Верке (Бремен), приведенные в табл. 2. Табл. 2.-Размеры установок дяного газа. для во-

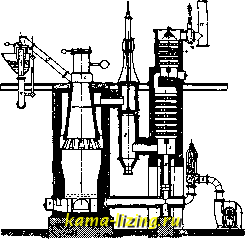

Для обслуживания одного генератора достаточно одного рабочего. Добавочный персонал необходим для разгрузки от шлаков, а в больших генераторах и для загрузки кокса. Наряду с установившимися типами генераторов идет разработка новых типов с целью автоматизации и более совершенного использования тепла. Фиг., 2 изображает автоматич. установку для получения карбюрированного В. г. с весьма совершенным использованием тепла, выполненную в 1926/27 году фирмой Гемфриз (Глазго, Лондон) для Societe dEclairage, Chauffage et Force Mo-trice в Женевильере. Генератор A окружен Водяной рубашкой В, соединенной с паровым котлом низкого давления С, служащим для утилизации тепла, излучаемого генератором. При горячем дутье воздух поступает в генератор снизу. Выходящие сверху газы поступают в верхнюю часть карбюратора F, где сгорают с добавочным воздухом и нагревают карбюратор. Поступая в пароперегреватель G снизу, они в верхней его части окончательно дожигаются с новой порцией добавочного воздуха и поступают в рабочий котел Н, а оттуда, через пылеотделитель J, в дымовую трубу К. Газы как нижнего, так и верхнего парового дутья поступают в верхнюю часть карбюратора, смешиваются с парами вводимого туда масла и карбюрируются. Если в карбюрации нет надобности, газы, минуя карбюратор, также поступают под котел по особой трубе для теплообмена. Спекание шлаков уменьшается введением вращаюпейся колосниковой решетки Е. Производительность каждого генератора достигает 80 ООО м карбюрированного газа в сутки; вся установка должна давать 600 000-800 ООО л*з в сутки. Комплект из трех таких генераторов обслуживается тремя наблюдающими рабочими и одним-для уборки шлаков. Т. к. необходимость пользоваться коксом для получения водяного газа сильно ограничивает распространение газа, то Штрахе предложил применять уголь в генераторах особой конструкции. Генератор Штрахе для получения двойного газа (фиг. 3) представляет собою соединение генератора 1 с подобием коксовой реторты 6 в его верхней части. Загружаемый туда уголь обогревается отходящими газами горячего дутья, проходящими в кольцевом пространстве вокруг ретортной части генератора. Продукты сухой перегонки по трубе 13 уходят в водяной регулирующий клапан 5 и трубу 14. В случае проникновения туда также и газов горячего дутья контрольная горелка, соединен- . пая с трубой 14, гаснет, и тогда необходимо повысить сопротивление клапана. При горячем дутье воздух по воздухопроводу 8 поступает снизу; газы горячего дутья поступают через вентиль 2 в пароперегреватель 3, где и сжигаются с добавочным воздухом, подведенным через канал 12, vi уходят через вентиль 10 в дымовую трубу 11. При паро-  Фиг. 2. вом дутье (пар поступает из 4) закрьшают вентили ,9 и 10 и впрыскивают в верхнюю часть пароперегревателя воду. Пар через канал 12 поступает в нижнюю часть генератора. Образовавшийся В. г. в смеси с продуктами коксования (двойной газ) оставляет генератор через трубу 13. Для чистки служит люк 7. Тройной газ представляет собою смесь В. г. с генераторным и продуктами сухой перегонки применен, угля. Свойства В. г. Теоретически В. г. должен представлять смесь равных объемов СО и На. Такой газ (при 0° и 760 мм) имеет уд. вес (по отношению к воздуху) 0,52; его высшая тецлотворная способность на 1 Jit равна 3 070 Cal, низшая-не превышает 2 800 Cal; t° пламени 2160°; смеси с воздухом взрывают при содержании В. г. от 12,3 до 66,9%. Практически состав и свойства В. г. отклоняются от выведенных теоретически. Средний состав и свойства различных видов водяного газа характеризуются табл. 3 (по де-Гралю). Свойства карбюрированного газа зависят от способа и степени карбюрации. Газ обогащается метаном (до 15%) и тяжелыми углеводородами (до 10%); его теплотворная рпо-собность повышается до 5 ООО Са1/л1. Очистка В. г. производится в зависимости от его назначения. Газ для освещения и технич. целей очищается, как и светильный газ (см.). Так как В. г. обладает ядовитыми свойствами, но вместе с тем не имеет ни цвета, ни запаха, то из предосторожности к нему примешивают пары сильно Табл. 3.-Состав и свойства водяного газа. отравляющих катализаторы. Из них в В. г. находятся сероводород, сероуглерод и сероокись углерода. Для удаления их Ф. Фишер предлагает след. способ, дающий вместе с тем возможность вьщелить и утилизировать содержащуюся в них серу. Сероуглерод и сероокись углерода восстанавливаются каталитически водородом В. г. при t° 350-400° (в зависимости от катализатора). Катализаторы: Си, W РЬ, Bi, CuPb, СгаОзИ др. При этом сера этих соединений количественно дает сероводород HaS и его соли, которые окисляются до S по следующей реакции: 2 K,Fe(C3Sr). -f- K.S = 2 K.FeCCN). + S; (реакция идет в присутствии карбонатов или бикарбонатов); K4Fe(CN)6 на никелевом

пахнущих веществ (меркаптаны, карбила-мин). В последнее время, в связи с применением В. г. для каталитич. целей (см. Метиловый спирт, Синтол, Жидкий уголь), потребовалась тщательная очистка его от присутствующих в нем ядовитых примесей. Фиг, 3. аноде окисляется до КзРе(СК)в с выходом по току в 100 %. На 1 кз полученной S расходуется 3 kWh. Применение В. г. Наибольшее применение В. г. находит в освещении; но в виду того, что он горит несветящим пламенем, его карбюрируют: горячим способом - нефтяными маслами, холодным способом- бензолом, легкими нефтяными и т. п. погонами-или примешивают к светильному газу. Горячее карбюрирование распространено в С. Ш, А., где карбюрированный В. г. составляет ок. 75% всего вырабатываемого светильного газа. Примешивание В. г. к каменноугольному светильному газу распространено в 3. Европе, где почти каждый газовый з-д имеет установку для В. г. Здесь В. г. составляет от 5 до 8% всего вырабатываемого количества светильн. газа. В. г. широко распространен в металлургическ. и стекло-фарфоровой промьппленности в виду высокой t° его пламени и возможности предварительного подогрева. В. г. применяется для получения водорода и, вместо водорода, в ряде восстановительных процессов: для свинцевания жести (по Мелей и Шанкен-бергу), для получения N0 (по Гейсеру), для получения S из SOg (по Тельду, Зульману и Пикару). В последнее время В. г. стал применяться для изготовления искусственного жидкого топлива и синтетического метилового спирта. В связи с этим возводятся мощные генераторы (Винклер) для газирования до 1 ООО т кокса и полукокса в сутки, при чем здесь применяют способ ускорения реакции при пульсации порошкообразного топлива под действием дутья воздуха и пара. В 80-х гг. прошлого столетия В. г. называли топливом будущего , но затем интерес к нему ослабел вследствие ряда непреоборимых затруднений. В последние годы, благодаря возможности при производстве В. г. целесообразного использования самого низкосортного (порошкообразного, высокозольного) сырья как в качестве топлива, так и для химических реакций, к В. г. вновь пробудился интерес. Лит.: S t г а с h е Н., Das Wassergas, Wien, 1896; Jtiptner Н., Beitrag zur Theorle des Generator- u. Wassergases, Stuttgart, 1904; Odell W., Water Gas Tar Emulsions, Wsli., 1921; Bacon R. and Ham or W., American Fuels, N. Y., 1922; De G г a h 1 G., Wirtschaltlicfae Verwertung d. Brennstoffe, Munchen, 1923; Has lam R. and Russel R., Fuels and their Combustion, New York, 1926; d e Grahl G., Verwertung v. Abfall- und Uberschuss-energie, Berlin, 1927; BoneW. a. Townend D., Flame a. Combustion in Gases, L., 1927; Taschenbuch f. Gasanstalten, Xokereien, Schwelereien u. Teerdestil-lationen, Halle, ab 1926; Kalender f. d. Gas- und Wasserfach, Munchen, ab 1878; The Gas World Year Воок , L., ab 1891; Das Gas-u. Wasserfach , Munchen, ab 1858; Wasser und Gas , Berlin, ab 1910; The Gas World , L., ab 1884. Б. Тычиинн. ВОДЯНОЙ ЗАТВОР, сифон, изогнутая часть трубы, наполненная водой, к-рая препятствует проникновению газов из одной среды в другую, соседнюю; в частности в канализации, где В. 3. наиболее применим и необходим: он делает невозможным проникновение сероводородных и аммиачных газов из канализационной сети через приемники (приборы) в помещение. В. з. располагаются непосредственно за всеми санитарными приборами, как то: унитазы, писсуары, раковины, трапы и т. п. Форма их напоминает буквы и или S. Иногда В. з. снабжают вентиляционной трубкой, цель которой-препятствовать высасыванию воды из В. з. в случае уменьшения давления в канализационной сети или при смывке воды из В. з. водяным толчком. Вентиляционная трубка присоединяется к верхнему колену В. з. и сообщается другим концом с атмосферой. На фиг. показан способ присоединения В. з. к прибору: а - В. 3., б - канализационная труба и в-вентиляционная труба. В. 3. изготовляют обычно чугунные, диам. их д. б. не более диаметра сточных труб. Высота жидкости в В. 3. должна быть не менее 50 и не более 100 мм. В. 3. бывают вертикальные, косые и горизонтальные, в зависимости от угла, составляемого нижним коленом с вертикалью. Так как внизу В. 3. скопляются осадки, то для прочист-  ки их делают отверстие, снабженное пробкой; кроме того, обычно устраивают отверстие с пробкой и на верхнем колене для удобства прочистки отходящей трубы. Кроме В. 3. в виде сифона, употребляются т. н. воронкообразные В. з.,в к-рых вода разделяет два смежных отделения. В. 3. употребляются также и при системах парового (центрального) отопления, где они играют роль предохранителей, препятствующих при нормальной работе проходу пара из котла помимо рабочих трубопроводов и пропускающих пар наружу (в раковину) с выбрасыванием воды из водяного затвора в случае повышения давления в котле сверх нормального. н. гущии. ВОДЯНОЙ НАЛАНДР, машина, служащая для окончательной промывки тканей врасправку и отжима их. По устройству подобен каландру (см. Аппретура текстильных изделий), отличаясь от него лишь наличностью корыта с валиком для пропуска ткани через воду и перфорированной трубой для промывки ткани прыском. После отжима на водяном каландре можно довести содержание влаги в ткани до 40%. ВОДЯНОЙ ПАР. Паром называется газообразное тело, получающееся из жидкости при соответствующих t° и давлении. Все газы м. б. обращены в жидкое состояние, и поэтому трудно провести границу между газами и парами. В технике паром считают газообразное тело, состояние которого недалеко от обращения в лшдкость. Т. к. в свойствах газов и паров имеются значительные различия, то это различие терминов вполне целесообразно. Водяные пары являются важнейшими из паров, применяемых в технике. Они употребляются, как рабочее тело, в паровых двигателях (паровых машинах и паровых турбинах) и для целей нагревания и отопления. Свойства пара чрезвычайно различны, смотря по тому, находится ли пар в смеси с той жидкостью, из которой получается, или он отделен от нее. В первом случае пар называется насыщен-ным, во втором случае-перегретым. В технике первоначально применялся почти исключительно насыщенный пар, в настоящее время в паровых двигателях находит самое широкое применение перегретый пар, свойства которого поэтому, тщательно изучаются [1]. I. Насыщенный п а р. Процесс испарения лучше уясняется графич. изображениями, напр. диаграммой в координатах р, V (удельное давление в кг/см и удельный объем в м/кг). На фиг. 1 изображен схематически процесс испарения для 1 кг воды! Точка ttg изображает состояние 1 кг воды при 0° и давлении р, при чем абсцисса этой точки изображает объем этого коли- честна, ордината-г-давление, под которым находится вода. Кривая ааа показывает изменение объема 1 кг воды при повышении давления. Давления в точках а, а, % соответственно равны Pz, р, Pi кг/см. Фактически это изменение чрезвычайно мало, и в технич. вопросах можно считать удельный объем воды не зависящим от давления (т. е. линию agaai можно принимать за прямую, параллельную оси ординат). Если нагре-

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||