|

|

|

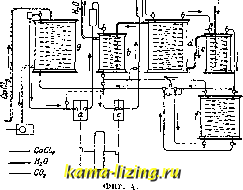

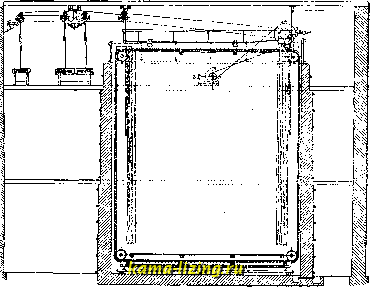

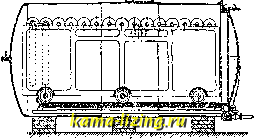

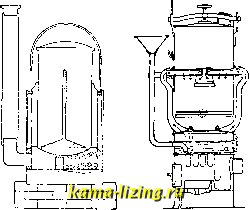

Литература --> Производство жидкого угля кислоту сначала в промежуточный охладитель Ъ, через к-рый циркулирует вода, а затем в компрессор высокого давления с. Работа производится сначала одноступенчатым  компрессором до тех пор, пока t° возвра-щаюгцегося рассола не будет равна -254-35°. Затем переходят на работу с двухступенчатым сл-сатием, при чем компрессор низкого давления а сжимает газ с 6 до 24 а fm, перегревая его при этом до 45°. В охладителе, куда затем поступает газ, t° его падает до 25°, после чего компрессор высокого давления сжимает СОа ДО 60-70 atm; из компрессора высокого давления сжатый газ с повышенной t° направляется в конденсатор d и переохладитель е, где жидкая углекислота снова переохлаждается до 20°. Отсюда она поступает в дополнительный переохладитель /, где за счет испарения части жидкости происходит дальнейшее охлаждение ее до -6°. По выходе из дополнительного переохладителя углекислота поступает в испаритель д, где происходит окончательное ее испарение, сопровождающееся понижением Г до-50°, Лит.: Эстрин С Г., Применение холода в горном деле и подземных строительных работах, СПВ, 1914,- Diancourt, Tiefkalteverfahren zum SchacMabteufen, Kattowitz, 1912; S t e t e f e I d R., Die Eis- und Kalteerzeugungsmaschinen, ihr Bau und ihre Verwendung in d. Praxis, 3 Aufl., Stg., 1927: Hirsch M., Die Kaltemaschine, В., 1924; В r e n-necke L., Der Grundbau, Berlin, 1906; E r 1 i n g-h a g e n. Die Entwicklung d. Schachtabteufens nach d. Gefrierverfahren in d. letzten zwanzig Jahren, eZ. d. VDI , 1924, 16; С r 0 p f, Abteufen v. BergwerkscMch-ten nach d. Gefrierverfahren in neuzeitllch verbes-serten Ausfuhrungen, Die Bautechnik . В., 1925, H. 25; Poetsch, Das Gefrierverfahren, гчсЬг. f. d. ges. Kalteindustrieo, Mch., 1896; J о о s t e n H., Das Tiefkalteverfahren beim Schachtabteufen, Ztschr. f. Eis-u. Kalteindustrieo, Wien, 1927, 6-7. C. Эетрин. ЗАМОЧКА, операция пропитки волокнистых материалов водой или каким-либо раствором. Цель ее-либо равномерно смочить водой товар для достижения ровноты последующего крашения. Либо внедрить в товар какие-либо реагенты с целью его очистки. Простая 3. на воде сурового товара практикуется лишь под черное крашение. 3. на растворе диастафора, биолазы, солодовом отваре, кислоте, щелочи, контакте производится с целью расшлихтовки ткани; 3. на растворах щелочей-перед бучением (см.), 3. на растворе белильной извести-с целью отбелки (см. Беление). 3. тканей производится б. ч. жгутом на коротких машинах кла- по (см. Промывные машины)., иногда в проходных аппаратах, релсе на плюсовках (см. Красильные машины). 3. пушнины ож. Меховое производство. 3. зерна см. Помолы. 3. материалов см. Гидравлические растворы и Строительные ма7периалы. 3. шерсти и шелков ыхотбро-сов см. Шерсть и Шелкопрядение. 3. кормов см. Кормление сельскохозяйственных оюивотных и Запарник. ЗАМША, мягкая кожа со снятым лицом, иродубленная лепрами. Главное сырье: шкуры оленей, затем-серн и диких коз, реже- прочие виды кожевенного сырья. Подготовительные операции для сгонки волоса-те же, что при обработке легких кож; отличие состоит только в том, что при сгонке шерсти снимается также лицо. Мягчение производится б. ч. в кислых киселях (из отрубей) при 36°. Дубление-жирами, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты с двумя и более двойными связями. Практически наиболее подходящим жиром является ворвань. Для пропитывания кожи жиром ее растягивают на столе и намазывают при помощи щетки, при чем толстые кожи смазывают с лица и бахтармы, тонкие же только с лица. Смазанные кожи мнут на валяльной машине или в корытах, над которыми установлен ряд деревянных пестов, приводимых в движение валом с кулаками; потом кожи просушивают. Процесс смазывания ворванью, валяния и просушивания повторяют несколько раз, при выделке толстых кож- до 12 раз. По окончании разминания каждую кожу складывают в пакет и кладут одну на другую; при этом темп-ра внутри куч повышается, однако, она не должна превышать 36°. Когда самонагревание кож окончится и они получат желтоватую окраску, их считают готовыми. После этого чистят бахтарму, 3. промывают и кладут под пресс в теплом помещении, чтобы вытек излишний жир. Вытягивание и выглаживание замши производится так же, как и легкого товара других видов. Для отбелки 3. смачивают водой со щелочью и белят на солнце. Средний состав замши, по Песслеру, следующий: 22% воды, 4,5% золы, 7,2% жира (в том числе 3,2% растворимого в сероуглероде и 4,0% связанного,нерастворимого в сероуглероде), кожевого вещества 66,3%. 3. идет гл. обр. на перчатки, обувь, употребляется для чистки машин, стекол, и т.д. п. Павлович. Лит.: см. Дубление жировое и Ноока . ЗАНДМЕЙЕРА РЕАКЦИЯ, проведенная впервые в 1884 г. И, характеризуется переходом от аминов ароматического ряда через диазониевые соли к галоидопроизвод-ным, нитропродуктам, нитрилам, роданистым производным и т. п. Более широкое понимание 3. р. заключается в обобщении под ее названием всех реакций диазониевых солей, сопровождающихся элиминированием двух атомов азота диазо-группы. 3. р. в ее первом применении заключалась в действии соответствуюшдх солей закиси меди на диазониевую соль; для проведения 3. р. приготовляли предварительно соли закиси меди-преимущественно солянокислую, бромистоводородную, цианистую или роданистую и к ним приливали раствор диазопиевой соли. Часто реакция сопровождалась нагреванием до полного выделения азота. Выход достигал 80-90 % теоретич. Гат-терман [2] усовершенствовал 3. р., заменив соли закиси меди специально приготовленной мелкораздробленной металлич. медью, которая в присутствии соответствуюшего аниона вполне заменяет соль закиси меди. В некоторых случаях, например при получении йодистых производных, реакция протекает и в отсутствии меди; для выполнения ее необходимо проводить диазотирование в серной кислоте,а получаемый диазо-раствор обработать йодистым калием. 3. р. не имеет широкого техническ. применения, но в научно-исследовательской области является незаменимой, так клк благодаря ей можно синтезировать различные производные с вполне определенным положением замещающей группы, не получаемые иным путем. 3. р. в широком смысле охватываемого этим термином процесса можно применить для синтеза тиоиндиго, путем переведения диазониевой соли антраниловой к-ты при действии дисульфида натрия в т. п. дитиосалициловую к-ту. Последняя при восстановлении образует весьма ценную тиофе-нолортокарбоновую к-ту, являющуюся промежуточным продуктомпри синтезе тиоиндиго. Ряд примеров проведения 3. р. приведен в соответствующей литературе-см. С®]. Лит.: ) в . 1884, В. 17, р. 1633,2650; ibid., 1885, В. 18, р. 1492, 1496; ibid.,1890, В.23, р. 1882; В , 1890, В. 23, р. 1218; ) М е у е г V. и. J а с о b s о п Р., Lehrbuch d. org. Chemie, В. 2, Т. 1, p. 289, В., 1921; ) Н о u b е n J. u. Weil D., Methoden d. organ. Chemie, B. 4, p. 611, Lpz., 1924;) L a s s a r-C о h n, Arbeitsmethoden I. organ, chem. Laboratorien. Spe-zieiler Teil, 5 AuU., p. 278, Lpz., 1923; ) Г a т т e p-M a H Л., Практ. работы uo opr. химии, пер. с нем., Д., 1926. А. Порай-Кошиц. ЗАПАРКА, аппарат для запаривания, т. е. для обработки во влажной горячей на них. Обработка эта м. б. кратковременной (lV2-f-10 м.)-в зрельнике (см.) или более продолжительной (45 м.-;-12 ч.)-в 3.   Фиг. 1. атмосфере пара хлопковых, шерстяных, шелковых и других тканей, гл. обр. после печатания, с целью закрепления красителей (см.) Фиг. 2. Через последнюю пропускают ткани после печатания и сушки для закрепления так наз. запарных красителей кислотных (на шерсти и шелке), протравных, основных, субстантивных и альбуминных (на хлопке, шерсти и шелке). 3. применяется также для закрепления протравных красителей при гладком крашении, в виде т. п. хромовых плюсов, а иногда для получения окислительных (хлоратных) вытравок на хлопковой ткани, окрашенной сернистыми, основными и протравными красителями. Запаривание основано на действии влажного пара при высокой t° (-100°). Высокая темп-ра и насыщенный (слегка влажный) пар способствуют растворению и проникновению в волокнистый материал веществ, входящих в состав печатных красок, возникновению и ускорению химич. реакций (гидролизу солей, лакообразованию, свертыванию альбумина и т. д.) и, наконец, набуханию волокна, что обусловдивает закрепление красителей при неносредственной печати, вытравках, а также при хромовых плюсах. 3. разделяются на периодические и непрерывные. Периодическая 3. представляет собою горизонтальный клепаный железный цилиндр (котел), переднее днище к-рого служит крышкой (фиг. 1). В этом котле помещается каретка, представляющая собой железную раму па колесах, вдвигаемую на рельсах в котел. Наверху рамы имеется 12-1-20 вращающихся роликов, на которые петлями в несколько слоев навешивают ткань, при чем, во избежание образования належек (пятен на чистой ткани, образующихся при соприкосновении ее с краской), между слоями напечатанной ткани про-, ложены чехлы -суровая хлопковая ткань, обыкновенно миткаль. На концах роликов укреплены шестерни, сцепляющиеся друг с другом и соединенные при помощи зубчатой передачи с приводом, находящимся вне котла. От этого привода движение передается роликам, а следовательно, и ткани, которая при этом передвигается, чем достигается равномерное запаривание. Для запаривания каретку с тканью вдвигают в котел, герметически закрывают помощью болтов крышку и пропускают пар через перфорированную трубу, раснололсенную внизу котла (во избежание попадания водяных брызг на ткань над трубой установлена деревянная решетка). Для выпуска пара и кислых паров наверху котла имеется отверстие, а для удаления конденсата такое же отверстие имеется внизу. Для предупрелодения образования капели стенки котла делают двойными и обогревают их паром или же внутри котла над тканью устанавливают металлич. щиты, предохраняющие ее от попадания капель. Продолжительность запаривания-от 45 м. до IV2 ч. (иногда 2 ч.), без давления или с давлением до IV2 aim,. 3. эта работает периодически, и поэтому она мало производительна; ее применяют на небольших ф-ках для запаривания напечатанных хлопковых и, особенно, шерстяных, полушелковых и шелковых тканей. Непрерывные 3., т. н. ходовые, имеют большую производительность. Они представляют собою кирпичную камеру высотой 10,5-12 м., с толщиной стен в 22 кирпича. Ткань непрерывной лентой входит в верхнюю часть 3. (фиг. 2) через щель и автоматически навешивается длинными петлями (до 15 м) на железные ролики, к-рые неподвижно (у 3. системы Рено) укреплены на двух движущихся бесконечных лселезных цепях. Ролики движутся вместе с цепью, а с ними передвигается и навешенная ткань от одного конца 3. до другого, где через верхнюю щель запаренная ткань выходит из 3. и укладывается с помощью самокладов. Емкость 3.--ок. 45-50 кусков (в одно полотно); иногда строят 3., позволяющие пустить рядом 4 полотна. Во избежание належек в нек-рых случаях между полотнищами ткани пропускают чехлы. В 3. ткань подвергается действию пара, подаваемого по перфорированной трубе, располо-лсенной на дне камеры. Здесь же находятся железные калориферы для обогрева 3. Над этими калориферами и паровой трубой (под полотнищами ткани) расположена деревянная решетка (ложное дно). Во избелеание образования капели, вызывающей пятна на ткани, потолок 3. делают из полых чугунных плит, к-рые обогреваются изнутри паром. Влалсность в 3. такая, что мокрый термометр психрометра показывает 1° на 4-6° ниже сухого. Для удаления выделяющихся кислых паров, вредных газов, а также для обмена пара верхняя часть 3. соединена с вентилятором. Для наблюдения за ходом работы наверху 3. (сбоку) имеются смотровые окна, а для возмол-сности производства ремонта внизу имеются лазы. Продолжительность запаривания-от 45 м. до 1 часа для большинства красителей, для ализариновой розы-11/2 часа (обыкновенно пропускают два раза, по ч.). Производительность 3.-4060 кусков в 1 ч. (в одно по- лотно). Расход пара на 1 кг ткани-1--1,5 кг. Расход механической энергии-3-1-5 IP. Лит.: Ш а п О ш н и к О в в. Г., Общая технология волокнистых и красящих веществ, стр. 682- 684, М.-Киев, 1926; Петров П. П., Викторов П. П. и Малютин П. П., Химич. технология волокнистых веществ, стр. 141-145, Пваново-Возне-сенск,1928. Д. Грибоедов. ЗАПАРНИК, прибор ДЛЯ запаривания корма с целью уничтожения алкалоидов, встречающихся в нек-рых кормах, обусловливающих их горький вкус и вызывающих болезни кишечника, а иногда и отравление. 3. служит также для пропаривания корма, вследствие чего он размягчается и легче усваивается (напр. солома, мякина). Процесс запарршания состоит в варке корма в горячей воде Или в действии на него паром; последний способ предпочтительнее, т. к. при варке выщелачиваются водой питательные  Фиг. 1. Фиг. 2. вещества. Варка производится в т. н. самоварах, где корм засыпают в воду, налитую в резервуар, внутри китгрого помещается топка, или в опрокидывающихся котлах. Из 3., действующих паром, наиболее известны 3. сист. Венцкого и Рейсса (фиг. 1 и 2). При запар1шании картофеля в запарнике часто применяется особая мялка для его размельчения. З-шарник делают емкостью от 0,4 до б jn для порции картофеля от 25 до 400 кг. По опытным данным, 1 весовая единица дров дает 2 ед. пара и 7-9 ед. кипятка, а 1 ед. угля--2 ед. пара и 15-18 ед. кипятка. Для варки картофеля пара нулено V4-V5 по его весу. Лит.: Дебу К. И., Запарники, СПБ, 1911; Горячкин в. П., Земледельческие орудия и машины, Москва, 1923. Б. Криг.ь. ЗАПАРНЫЕ КРАСКИ, печатные краски, закрепляемые на ткани действием пара. В состав краски входят, кроме загустки и красителя, большей частью протравы и другие ингредиенты, неспособные реагировать при обыкновенной темп-ре ни между собой ни с красителем. Лишь при темп-ре запаривания происходит реакция, и на волокне осаждается нерастворимое соединение, например лак красителя с протравой. Запаривают обычно 1-2 часа, давая 1-2 прохода через запарку (см.). К таким краскам принадлежат: 1) большая часть протравных, 2) таннинные краски с основными красителями, 3) альбуминные краски. К 3. к. нринад.чежат

|