|

|

|

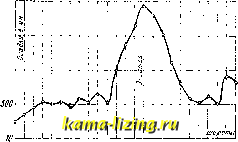

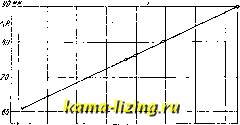

Литература --> Производство газовых тканей Г. галоидангидридов протекает обычно с большей скоростью и доходит практически до конца, давая целиком продукты распада-две к-тьг, напр., для хлористого сульфурила SO2CI2; SOaClj 4- 2 HjO = HjSOi + 2 HCl. Однако, в нек-рых случаях и эта реакция является обратимой, и равновесие зависит от действующих масс веществ, напр.: 2 AsCl, + 3 H2O : а8,0з + 6 НС1. г. углеводов (полисахаридов, построенных по типу простых эфиров) происходит медленно и приводит к образованию простейших углеводов (сахароз) из более сложных (дисахаридов, крахмала, декстринов, каме-дей, клетчатки). Наприм., Г. (инверсия) тростникового сахара дает: CijHjaOu + HjO = c.ir Oe +СЛ,з0.. d-глюкоза d-фруктоэа Эти реакции идут с заметной скоростью только в присутствии катализаторов-сильных кислот (H2SO4, НС1, HF) или энзимов (карбогидразы). Г. сложных эфиров, омыление,-типичный пример медленно протекающего Г. неэлектролитов. Реакция обратима, противоположна этерификации и имеет предел, зависящий от соотношения количеств воды и эфира (см. Равновесие химическое). Продуктами Г. являются кислота и спирт; напр., для этилацетата сн, cooCjMs + HjO : СНз соон + CHj oil. Скорость Г. эфиров слабых к-т, при избытке воды, в каждый момент нропорциональна # имеющейся концентрации эфира; она очень мала и становится значительной лишь при высокой t° (перегретый пар) или действии катализаторов. Г. эфиров сильных к-т ускоряется (катализируется) самой освобождающейся кислотой, т. е. действием ее Н*-ио-нов (автокатализ); это действие тем сильнее, чем более диссоциирована кислота. Скорость гидролиза в присутствии посторонних к-т, оснований и солей возрастает пропорционально концентрации ОН- или Н*-иоиов, образуемых ими. Опыт показал, что ОН-ионы ускоряют Г. в 1 400 раз си.тьнее, чем Н*-иопы; поэтому в присутствии сильных оснований (щелочей) Г. эфиров заканчивается наиболее быстро и идет до конца, т. к. образующаяся к-та с основанием дает соль, неспособную к обратной реакции; гидролиз эфиров может также ускоряться действием коллоидальных металлов, Ti02, Ш1О2 и некоторых энзимов (эстеразы). Г. амидов и нитрилэв н-т ведется в присутствии кислот или щелочей. Г. происходит с предварительным присоединением воды к целой молекуле, до образования аммонийной соли, которая гидролизуется с распадением на к-ту и аммиак: R CNR CONHj-*- R COQNH.R СООИ -- NHj. Г. органич. галоидопроизводных достигается обычно нагреванием их с водой в присутствии оснований и дает, в зависимости от строения, соответственно-спирт, кетон, альдегид или к-ту, наряду с галоидоводо-родной кислотой. Напр.: . СН.Вг . СН,Вг -> СНгОН СНгОН; сн. СНВг,->СН. сно. Значение реакций Г. в процессах, совершающихся в природе и технике, очень велико. Г. играет большую роль в геологических изменениях земной коры, в образовании минералов, в 1кизнедеятельности живой клетки, процессах питания и развития животных и растений. Г. объясняется ржавление мета.тлов, моющее действие мыла, белящие свойства хлора. Применение Г. в лабораторном синтезе и в химической промышленности очень обширно. Г. часто применяется при синтезах спиртов, альдегидов и кетонов. Г. часто служит также для определения строения соединений; изучение гидролиза сложнейших веществ (углеводов, глюкозидов, белков, смол) позволило приблизиться к выяснению их структуры, в военном деле изучение способности О. В. (см. Боевые отравляющие вещества) к гидролизу позволяет устанавливать степень стойкости их (продолжительность действия) в боевых условиях и изыскивать соответствующие химич. средства защиты; изучение продуктов Г. необходимо также для выяснения опасности заражения О. В. нищевых припасов. Промышленное осахари-ваьше крахмала (в винокуренном и паточном производствах), превращение клетчатки в глюкозу (в производстве спирта из древесины), получение глицерина, стеарина и мыла из жиров-представляют собою реакции Г., проводимые в заводском масштабе. Лит.: Я к о п к и н А., О гидролизе хлора, Ж , 1Я00, т. 32, стр. 673; N е гп s t \V., Tlieoretisclie Chemie, 15 Aufl.ige, p. 605, 638, 646, Stg., 1926; Warder R. в., в , 1881, B. 14, p. 1361; Walker J., Ztschr. f. phys. Ch. , Lpz., 1889, B. 4, p. 319; Bod-lander G., ihid., 1891, B. 7, p. 358; W i Ih e 1-m у L., Ostwald.s Klassiker d. exakt.Wissenschaften , Leipzg, 1891, 29; S С h i e 1 d s, <.Ztschr. f. physik. Ch. , Lpz., 1893, B. 12, p. 167; W i j s, ibid., p. 514; Arrhcnius S.. ibid., 1890, B. 5. p. 19, 1894, B. 13, p. 407; Vant Hoff J. H., Vorlesungen iiber theo-retische u. physikalische Chemie, H. Г, p. 121, Brschw., 1898; H 0 1 m b e r g Br., Zur Kenntnis der Ester-Hydrolyse, B , 1927, Jg. 60, 0, p. 2185. B. Янковский. ГИДРОЛОГИЯ, часть физической географии, изучающая жидкую оболочку земли- гидросферу и круговорот воды в природе, заключающийся в непрерывн. обмене влаги между атмосферой, сушей и океаном. Г. делится на следующие отделы: океанография, изучающая океаны и моря, лимнология- озера, потамологня-реки, гидрогеология- грунтовые воды, гидрометеорология-атмосферные воды, глясиология-ледники. Гидрологические явления вызываются целым рядом факторов - метеорологических, географических, почвенных, боташшеских и других. Такая сложность явлений не нозво-.пяет пользоваться дедуктивным методом, а заставляет для гидрологических обобщений использовать наблюдения над отдельными явлениями, сводящиеся к измерению и описанию последних. Вспомогательными для Г. науками являются: 1) гидрография (см.)- описание расположе[П1я на земной поверхности водных источников и 2) гидрометрия (ct/t.), учитывающая запасы и изменения водных источников во времени. В то время как одни элементы (рельеф мест.ю-сти, русло реки) стационарны и не изменяются во времени, а потому могут быть раз навсегда измерены, описаны и нанесены на карту, другие (горизонты воды, осадки) подвержены постоянньшг циклическим колебаниям, и их изучение возможно только при помопди массового наблюдения над этими элементами, позволяющего путем применения закона больших чисел установить нек-рые обобщающие характеристики, указывающие на характерные и длительные соотношения отдельных частей явления. Гидрологии приходится, поэтому, иметь дело с материалом и источниками двоякого рода: картами топографических, геологич. и гео-ботанич. съемок и исследований и таблицами метеорологич., водомерных и гидрометрич. наблюдений. Карты показывают распределение воды на земле и позволяют изучать отдельные водные бассейны и их основные орографич. элементы, а также водную сеть бассейна. Таблицы дают представление о круговороте воды, его основных элементах (испарение, атмосф. осадки, их стоки: надземный и подземный) и об их изменении во времени. Вода принадлежит к наиболее распространенным в природе телам. Площадь, занятая океанами и морями, составляет около 72% всей земной поверхности; средняя глубина океанов-3 500 ж; слой воды, равномерно распределенный по земному шару, достиг бы глубины в 2 500jw. В атмосфере также постоянно находится определенное количество водяного пара, при чем это количество меняется в зависимости от темп-ры воздуха. Так, при t° -20° достаточно 0,94 г водяных паров для насыщения ими 1 jh воздуха, а при t° -1-30° требуется 31,51 г тех же паров. Вода земной поверхности и атмосферы не находится в неизменном состоянии, а постоянно - перемещается из одного положения в другое, совершая полный цикл: испаряясь под влиянием теплоты с земной и водной поверхностей, поднимаясь в верхние холодные слои атмосферы, конденсируясь там в капельно-жидкое состояние и собираясь в тучи, переносимые ветром, вода ниспадает обратно на земную поверхность в виде твердых или жидких атмосферных осадков- снега и дождя. Часть этих осадков стекает по наклонным поверхностям земли и, собираясь в пониженных местах ее, образует ручейки и реки, стекающие в конечном счете обратно в моря. Другая часть осадков просачивается в почву, проникая до водонепроницаемого слоя, по которому затем стекает и вместе с ним выходит на поверхность земли; эта просачивающаяся в землю вода питает растительный покров земли. Наконец, последняя часть атмосферных осадков снова испаряется с земной поверхности. Осадки, выпадающие i а высокие горные вершины, покрытые вечным снегом, остаются там и, накапливаясь, своей тяжестью приводят в движение нижние слои, которые, опускаясь в более теплые зоны, тают и стекают с гор. Т. о., в природе замечается постоянный круговорот воды, регулируемый и приводимый в движение теплотой солнца. Различают два вида круговорота: малый- когда испарившаяся с поверхности морей вода выпадает обратно в виде осадков в море же, и большой-когда осадки выпадают на сушу и возвращаются в море через реки. Области суши, с которых имеется сток в моря, называются периферическими. Полный баланс круговорота воды представляется, по Брикнеру, в следующем виде. 1) Океаны и моря: поверхность 366 млн. кж, испарение 384 ООО кл*, осадки в море 359 000 км; количество водяных паров, переходящих с моря па сушу, 25 ООО км. 2) Периферической площади супн: поверхность 114 млн. км, поступление паров с моря 25 ООО км, испарение с периферической площади 76 5 О км, осадки 101 500 км. 3) Области, не имеющие стока: поверхность 30 млн. км, испарение 10 500 км, осадки ЮЪООкм. Со всего земного шара, при поверхности в 510 млн. км (72% моря и 28% суши) испаряется 471 ООО км (82% с моря и 18% с суши) и выпадает такое же количество осадков, из к-рых, однако, на море приходится 76% и на сушу 24%. Таким обр., в периферических областях суши кстичество выпадающих осадков на треть больше испаряю дейся влаги. Частным круговоротом воды называются процессы питания и стока определенной реки. Работы Воейкова и Брикнера показали, что реки можно рассматривать как продукт климата и что сток воды в реках подвержен тем же циклическим колеба1П1ям, что и климат. Бачанс частного круговорота может быть выражен ф-лой: поверхностный сток вместе с подземным питанием из запасов грунтовых вод равен количеству вьшавппхх в речном бассейне осадков за вычетом потерь на испарение и накопление запасов грунтовых вод. Если бы все количество выпадающих па сушу осадков было распределено равномерно, то оно составило бы за год слой воды в 844 мм, однако, распределение осадков крайне неравномерно: наибольшей величины осадки достигают у экватора, наименьшей- у полюсов. До Vs всех осадков выпадает между 30° север, широты и 30° южн. широты, как видно из кривой (фиг. 1), дающей изменение средних годовых количеств осадков 1500  70 60 50 iO 30 го 10 5 о 5 10 20 30 40 SO Фиг. 1. по широтам (по данным Кернера). На количество выпадающих осадков какой-нибудь местности влияет, кроме того, ее отдаленность от моря, высота над уровнем моря и, в особенности, расположение относительно гор, пересекающих преобладающее направление ветров. Годовые и месячные количества осадков колеблются в значительных пределах, при чем амплитуда колебаний тем больше, чем больше абсолютные величины выпадающих осадков, как видно из фиг. 2, характеризующей зависимость сред- ней изменчивости годовых количеств осадков Mi от нормальных годовых количеств их R. На питание рек существенное влияние оказывают количества выпадающего за зиму снега, а также частота и продолжительность дождей и ливней (последних, особенно, для небольших речных бассейнов). Зависимость между количеством выпадающих в бассейне осадков и стоком воды в реке  3Sff 37S Ш 425 iSO Фиг. 2. 75 500 525 мы R характеризуют следуюпще величины: 1) коэффициент стока А:, равный отношению количества воды Qm, протекшего через данное живое сечение реки за 7дней, к количеству выпавших за то же время в бассейне реки атмосферных осадков л , т. е. /1;= ; 2) высоту слоя стока А мм, равномерно распределенного на площади бассейна F км- и дающего за время Т дней сток в Qм\ т. е. Л = 0,001 jHJn; 3) модуль стока ул/ск, или количество воды в л, стекающей в 1 сек. 1 0005 с 1бассейна, т. е. у = р Lkjm.j , qMjcK секундный расход воды в реке. Так как = 86 400 Tq, то между А и у существует следующая зависимость: = 0,08647у. Эти три величины (к, А и у) не являются постоянными для одной и той же реки, а подверлены колебаниям-месячным, годовым и многолетним. Целый ряд попыток вывести аналитически зависимость между стоком и определяющими его факторами не получил еще окончательного разрешения. Однако, предложенные многими исследователями формулы, в к-рых сток представлен в виде функции атлюсферных осадков, дают результаты, могущие слулшть ориентировочными .larai.iftui, особенно для небольших бассейнов. Так, Пенк предложил для рек средней Европы следующую формулу высоты годового слоя стока: Л = 0,73 (г-420) мм, где г-высота годового с;юя осадков в мм. Ф-ла Ишковского для модуля стока имеет следующий вид: у = 31,7Ch л/ск., где С-коэфф-т, характеризующий рельеф местности, а h-средний годовой слой осадков в м. Для коэфф-та С Ишковский дает следующие величины: для болот и низин 0,20, для плоских низменностей 0,25, для холмистых низменностей 0,30, для волнистого рельефа при пологих склонах холмов 0,35, для рельефа частью гористого,частью волнистого или крутых склонов холмов - 0,40. Величина стока зависит от величины и ре- льефа бассейна. Чем больше бассейн, тем больше потери на испарение и поглощение почвой и тем больше замед.1ение стока, так как в реку одновременно стекает не все количество выпавшей в бассейн влаги, а только влага с ближайших частей бассейна. С другой стороны, чем гористей участок, тем ббльшая часть осадков стекает по поверхности его. Гидрологическая роль болот и лесов пе так ясна, и до последнего времени в этом вопросе господствовал ошибочный взгляд, что они задерживают в многоводные периоды (весной) влагу и равпомерио распределяют ее затем в сухие времена года. Однако, ряд позднейших исследований показал, что болота во время дождей быстро насыщаются водой и делаются водонепроницаемыми для дальнейшего долсдя; в сухое же время болота, высыхая, не только не отдают излишков влаги рекам, но сами перехватывают приток грунтовых вод; торф обладает способностью сильно поглощать воду и испарять ее, но водопроводящая способность его крайне низка. Таким образом болота не только не играют роли резервуаров воды, регулирующих питание рек, но и нарушают правильный сток последних. Точно так же и леса способствуют понижению уровня грунтовых вод и, по выводам из многочисленных и тщательных наблюдений Отоцко-го, не только не накапливают запасов подпочвенной влаги, но, растратив на испарение В0 1У, полученную непосредственно из атмосферы, они (леса), повидимому, склонны позаимствовать нек-рое количество влаги у прилегающих открытых мест. Ноло-лсительное значение леса для питания рек заключается только в его способности задерживать на некоторое время таяние снегов и тем содействовать более равномерному расходованию снежных запасов. Часть атмосферных осадков, просачиваясь в почву до водонепроницаемых слоев, образует определенные запасы грунтовых вод (см.), которые питают реки, особенно в сухое время года, путем т. и. внутреннего стока. Водопроницаемые слои речных долин пропитаны грунтовыми водами, которые и находятся в тесной связи с уровнем воды в реках. Опытами на особых аппаратах, лизиметрах (см.) определяют коэффициент инфильтрации, или процентное отношение просачивающейся в грунт воды к количеству осадков. Этот коэфф-т изменяется во времени и определяется по формуле =<-v-i где ? и Tj-коэффициенты, зависящие от рода грунта и почвенного покрова, R-количество осадков, а-недостаток насыщения водопоглотительной способности почвы и t-температура. По данным различных исследований, коэффициент /? колеблется в значительных пределах, при чем наибольшего своего значения достигает обычно весной, когда бывает полное насыщение водопоглотительной способности почвы (/, = 0); летом же попадающая в почву влага в большей степени поглощается более сухой почвой, и процесс насыщения последней в связи с усиленным поглощением и испарением влаги растительностью задерживается,

|