|

|

|

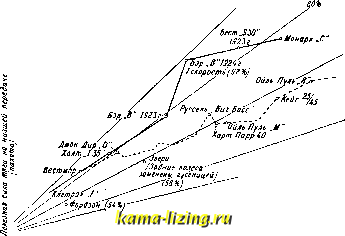

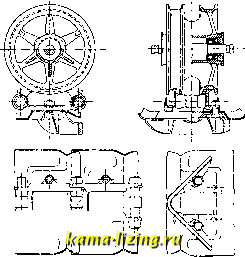

Литература --> Графическое определение перемещений в самое последнее время построена машина, в к-рой бумага, пройдя через систему наносных валиков, поступает на длинную дугу и в натянутом состоянии проходит по ней, подсыхает и переходит затем на барабан, отапли-ваемЕн ! паром, для окончательной сушки и намотки на рол (см. фиг.). Гуммированная бумага имеет свойство подымать края; это затрудняет резку бумаги на листы и накладку при печатании, вследствие чего нельзя получать верную печать. Для устранения этого недостатка построена машина, изла-мываюшая слой гумми при помощи перекатки бумаги с рола на рол иод углом через острый ракль. Пропущенная через такую машину бумага теряет свою строптивость и ложится совершенно прямыми листами. Излом гумми при этом настолько мелок, что не оказывает никакого влияния на качество гуммировки. д. Винокурав. ГУМНО, см. Сельскохозяйственные постройки. ГУМУС, остатки растений и различных растительных частей в свелеем, полуразложившемся и разлолшвшемся виде. Различают (Вебер): 1) Г. с содержанием неорганич. вещества (золы) менее 40% - торфяной Г., перегной, 2) Г. с содержанием золы более 40% - гумусовые земли и 3) Г. с содержанием золы более 95%-и л о-в а т ы е почвы, чернозем. При образовании Г. протекают следующие процессы: тление, перегнивание, оторфование и гниение растений. Эти процессы не отличаются резко один от другого и постепенно переходят друг в друга. Тление есть распад органич. вещества растения под влиянием микроорганизмов с образованием углекислоты и воды, без образования твердых органическ. остатков; перегнивание-распад с образованием, помимо газов, твердых остатков, небогатых углеродом; о т о р ф о-, ванн е-разложение без доступа воздуха в присутствии воды; гниение-распад при полном отсутствии кислорода. В результате всех этих процессов органическ. часть растения превращается в аморфные вещества, от ладлто-бурого до буро-черного цвета, неизвестного химического строения, получившие иазвание гумусовых, или гуминовых, веществ (см. Почва, Торф). Различают три класса гуминовых веществ (Штрахе, Свей Оден): 1) Гуминовые кислоты (см.), часть гуминовых веществ, растворимая в щелочах, углекислых щелочных солях и вновь высаживаемая кислотами в виде бурых аморфных осадков; 2) г у м и и ы - часть, растворимая лишь в крепких щелочах при долгом кипячении, и 3) гумусовый уголь (по старой классификации - уль-мии, геин, саккульмин) - аморфное черно-бурое вещество, нерастворимое даже при кипячении в щелочах. Вещества, подобные гу-миновьш, полученные искусственно, лабораторным путем (напр., при гумификации сахара к-тами), называются гуминоидами. Гуминовое вещество часто находит применение как краска, если оно имеет определенный коричневый или черный цвет и находится в очень измельченном состоянии; в этом случае оно не д. б. сильно загрязнено зольными веществами, к-рые придают ему сероватый оттенок. Кроме того, в нем не д. б. крупных частиц примесей (например, песка). Гуминовые вещества входят также составной частью во многие минеральные краски, придавая им прочный коричневый оттенок (Ван-Дейка коричневая, углеродистые умбры). Указанные выше недостатки при применении гуми-нового вещества в качестве краски легко устраняются при искусственном его приготовлении. Исходными материалами в этом случае часто служат древесные опилки, свекловичный сахар, бурый уголь и торф, которые при определенной температуре подвергают действию щелочей, затем промывают и отмучивают. в. Коиаревсний. Г., или перегной, имеет очень большое значение в сельском хоз. Он представляет в почве один из главных источников связанного минерального азота, слулеащего для питания растений. Состав почвенного Г. исключительно сложен. Количество свежеобразо-вавшегося Г. определяет важное в практическом отношении свойство почвы-ее прочность, т. е. способность структурных элементов почвы-ее к о м к о в-противостоять размывающему действию дождевой, снеговой или оросительной воды. Поэтому забота о поддержании в почве полей необходимого свеж:еобразовавп1егося Г. представляет одну из важнейших задач сел. хозяйства, так как почва, утратившая комковатую структуру,- бесструктурная, не способна ни при каких условиях произвести высокий и экономически выгодный урожай. Такая почва квалифицируется как некультурная, и системы мероприятий, поддерживающие прочность почвы или ее культурность, или, что то же, ее плодородие, носят название систем земледелия (см. Земледелия системы), и задача их состоит в поддержании в почве количества свежеобразовавше-гося Г. на необходимой высоте, в. випьямс. Лит.: Вильяме В., Общее земледелие с основами почвоведения, Москва, 19 27; S t г а с h е Н. и. Lant R., Kohlenchemie, Lpz., 1924; Potoni 6 Н., Die Entstehung d. Steinkohle und d. Kaustobiolithe, 6 Aufl., Berlin, 1920; О d e n S., Die Huminsauren, 2 Auflage, Dresden, 1922. ГУРЬЮН-БАЛЬЗАМ получается из различных видов Dipterocarpus, растущих в Индо-Китае, Индии и на о-вах Яве и Цейлоне, где для добычи его применяется подсочка (см.) или насверливание стволов. По своим свойствам Г.-б. весьма близок к ко-пайскому бальзаму (см.) и поэтому иногда называется ост-индским копайским бальзамом. Обыкновенный Г.-б.-мутноватая масса, окрашенная в проходящем свете в красновато-коричневый цвет с зеленой флуоресценцией, особенно заметной при растворении. В абсолютном спирте Г.-б. растворяется только отчасти, в эфире и хлороформе растворяется во всех соотношениях; с окислами щелочноземельньгх металлов затвердевает подобно конайскому бальзаму. Смолистыми составными частями, количество которых обычно равняется 16- 18%, являются: аморфный гурьюрезен CnHisOa, гурьюрезинол CigHagOH, гурьюрезиноловая к-та Cj6H.,604. При перегонке Г.-б. с водяным паром получается эфирное масло (45-80%), состоящее почти исключительно из сесквитерпенов; а-гурьюнена и /З-гурьюнена. Г.-б. широко применяется в местах его добычи как дешевый лак и как фальсификация копайского бальзама и эфирных масел. Лит.: W i е S п е г J., Die Robstoffe des Pllanzen-reichs,4Aufl., B. 1, Lpz., 1927; В о 11 I e г M., Harze u. Harzindustrie, 2 Aufl.. Lpz., 1924. Б. Рутовский. ГУСЕНИЧНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ, гусеничный ход, - поддерживающий и ведущий механизм самодвижущихся экипажей (фиг. 1), заменяющий собою колесный ход для получения лучшей проходимости экипажа по любой местности, т. е. по бездорожью.  Фиг. 1. Г. д. прицепных повозок, не развивающих самостоятельного тягового усилия, в отличие от Г. д. самоходов, называется гусеничной x о д о в о й ч а с т ь ю. Идея Г. д.- автоматическое подкладывание под несущие колеса участков твердого и гладкого пути, на к-ром сопротивление движению ничтожно сравнительно с сопротивлением мягкого грунта; значительная поверхность прилегания настилаемого пути к почве предохраняет Г. д. от глубокого погружения в грунт. Г. д. применяются в самоходных экипажах, от которых требуется возможно полная проходимость там, где колесный ход глубоко погружается в почву. В этих условиях Г. д., 3000 гооо /ООО Степень использования для тяги веса тракторов с гусеничным и колесным ходом (По данным проф. C6eKKepaJ гусеничные колесные  3000 Фиг. 2. производящий удельное давление на грунт, обычно в пределах от 0,3 до 0,5 г/елг, т.е. меньше чем нога человека, погружается в почву на незначительную глубину и на ровной поверхности относительно мало изменяет сопротивление движению, достигающее в лучших конструкциях около 40 кг на m полного веса экипажа. Насколько может быть увеличена сила тяги на крюке трактора дан- ного веса, без опасения потерять сцепление с почвой, при применении Г. д., можно видеть из графика на фиг. 2, к-рый построен по данным испытания америк. тракторов: 74 колесных, 14 гусеничных и 1 гусенично-колес-ного. Для Г. д. отношение силы тяги к весу экипажа на большинстве грунтов, на к-рых нормально осуществляются транспорт или работы по запашке, изменяется в пределах 45-80% (и даже выше на благоприятных почвах и при рациональной конструкции Г. д.) и падает в нек-рых конструкциях до 25% на сыром песке. Г. д. используются гл. обр. военным ведомством для танков, тракторов, самоходной артиллерии, а также и специальн. повозок, проектируемых для движения по всякой местности. В сел. хозяйстве и промышленности Г. д. находят применение в тракторах для обработки тяжелых почв, в лесных хозяйствах для подвоза лесных материалов, на торфяных разработках и вообще на транспорте по бездорожью. Главнейшие детали Г. д. (фиг. 1) следующие: ведущее колесо 1, получающее вращение от двигателя; передние, свободно сидящие наосях, гусеничные колеса (л е н и в ц ы) 5, к-рые огибает гусеничная цень,идущая затем обратно к ведущему колесу; гусеничная цепь (лента) 3-путь, по к-рому катится экипаж; нижние несущие катки, с помощью которых экипаж катится по гусеничной цени (ленте); часть нижних катков снабжается ребордами, к-рые направляют катки по рельсам гусеницы; верхние поддерживающие катки, направляющие движение холостой части гусеничной цепи, устраняющие ее качание и уменьшающие толчки при набегании звеньев цепи на ленивцы; гусеничные рамы, к которым крепятся тележки с катками или непосредственно несущие катки, а также ленивцы (гусеничные рамы в пекото--рых конструкциях отсутствуют); натяжное устройство 4, регулирующее расстояние менаду осями ведущего колеса и переднего ленивца (б а 3 а Г. д.), для снимания, одевания и натяжения цепи, растянувшейся от работы. Ведущее колесо может быть выполнено в форме зубчатки, обычно литой стальной или дисковой, с литым зубчатым венцом. Зубья находятся в заценлении с шарнирными звеньями гусеничной цепи; встречаются также ведущие колеса, работающие по принципу зубчаток бесшумной цепи или в форме барабана, в жолобе которого заклинивается гребень внутренней поверхности резиновой гусеничной ленты. Наконец, ведущее колесо может просто иметь г р у-3 о ш и н у и сцепляться с гусеничной лентой путем заклинивания грузошины в пружинных захватах ленты. 30% Шони 30 -- (Передние 1<олеса ведущие j Полный вес трактора (без водителя) 5000 6000кг  Фиг. 3. Ленивцы направляют цепь, входя своим ободом или выступами между рельсами или охватывая гребни цепи выемкой своего обода, или защемляя в жолобе выступы ленты, или накатываясь в пружинные захваты подобно ведущим колесам. Так как ведущее колесо находится в зацеплении с вращающей его зубчаткой и не может менять своего полонсения относительно последней, то натяжное устройство, винтовое или эксцентриковое, помещают у ленивца, положение оси к-рого регулируется. Гусеничная цепь в большинстве конструкций применяется шарнирная со стальными звеньями. В конструкциях легкого типа (Г. д. для автомобилей, мотоциклов, ручных тележек, на некоторых военных самоходах) применяется также бесшарнирная гибкая стальная или резиновая лента. В опытных конструкциях встречаются, кроме того, тросовая цепь и тканная лента, а также резиновая лента со стальной основой. Звенья гусеничной цепи состоят обычно из пары рельсов 3 (фиг. 3 и 4), по которым катятся несущие катки 4, и из башмаков, плиц 1, которыми звено лолштся на землю. Звенья имеют шарнирные ушки 2, внутренние, обьшно с запрессованными стальными втулками 5. При помощи последних звенья соединяются в цепь пальцами 6, с цевками которых 7 (фиг. 5) находятся в зацеплении зубья ведущего колеса. Звенья бывают или цельнолитые или собранные на заклепках или болтах, крепящих штампованный башмак к литым или штампованным рельсам. Для увеличения сцеп.тения с почвой башмаки снабжены поперечными гребнями 8 (фиг. 3), или же к ним при-болчены шпоры 9 (фиг. 5). Для уменьшения тряски от поперечных . гребней при движении по твердым дорогам башмаки снаб-л:ают иногда приливами 10 (фиг. 3). Звенья цепи преимущественно отливают из стали и терлтчески обрабатывают; пальцы, втулки и цевки делают из специальной стали, толее с термической обработкой. Ннл:ние несущие катки-обыкновенно литые, стальные или чугунные, в легких Г. д.-алюминиевые, со скользящими стальными или бронзовыми, а такнее шари-

Фиг. ковыми или роликовыми подшипниками тя-лселого типа, преимущественно с густой или полужидкой смазкой, набиваемой в ступицу катка. Встречаются также катки с центральной леидкой смазкой, подаваемой ручньпл насосом от сидения водителя. Нижние катки соединяются по нескольку в гусеничные тележки 11 (фиг. 6), связанные нередко одна с другой балансирами 14, а с гусеничной рамой 12 - посредством пластинчатых 13  Фиг. 5. или спиральных рессор. Часто оси катков закрепляются непосредственно в гусеничной раме. В некоторых Г. д. те.яежки отсутствуют, а функции катков несут ведущее колесо и ленивцы. Степень эластичности крепления тележек к раме или к корпусу в значительной мере определяет способность rycennnif следить за неровностями пути и достигать т. о. равномерного распределения нагрузки по всей рабочей поверхности гусеничп. цбпи. Наивыгоднейшей в этом отношении является тросовая подвеска (фиг. 7), соединяемая обычно с тележками типа bougie , при к-рой, кроме качения катков на осях, возможш>1 поступательные перемещения тележки параллельно оси ее спиральной рессоры и затем выравнивание нагрузок по тележкам посредством троса, один конец которого  Фиг. 6. загсреплен непосредственно на гусеничнойра-ме, а другой-через спиральную рессору. Оси верхних катков укрепляются жестко или при помощи рессор на кронштейнах к корпусу экипалса или к раме Г. д. При короткой базе Г. д. верхние катки могут даже вовсе отсутствовать. Оси катков изготовляются нормально из специальных сталей.

|

|||||||||||||||||