|

|

|

Литература --> Доменное производство металла значения железные дороги необходимы и для обеспечения обороны страны. Классификация Ж. д. В зависимости от их конструкции и назначения, а также от условий сооружения и эксплоатации Ж. д. разделяются на различные виды. Официально установленной, определенной классификации Ж. д. не существует, и различные авторы подходят к вопросу классификации с индивидуальной точки зрения. Стандартная классификация для Ж. д. СССР разработана пока только по признаку грузооборота (проект НКПС, опубликованный в Вестнике стандартизации , № 5, 1927 г.). В действительности классифицировать Ж. д. приходится по целому ряду признаков, как указано в табл. 2. Основным видом Ж. д., имеющим преимущественное распространение во всех странах земного шара, являются обыкновенные наземные паровозные Ж. д. с двумя гладкими рельсами, образующими прочную рельсовую колею, по к-рым обращается специальный подвижной состав с глухо насаженными на оси одноребордными колесами. Главнейшие характеристики нашей стандартной классификации таких Ж. д. в зависимости от размеров ожидаемого движения даны в табл. 3. Обслуженность как целых стран, так и отдельных районов Ж. д. в значительной степени характеризует уровень их хозяйственного и культурного развития. Достаточно удовлетворительные показатели обслужен-ности, учитывающие все основные данные, пока не выработаны. Обычно показатели (коэффициенты) обслуженности выраясаются в виде отношения протяжения Ж. д. (L км) того или иного района: а) к площади его территории {F в сотнях км): б) к его населению (N в десятках тысяч жителей): в) к площади и населению, при чем в этом случае показатель является средним геометрическим первых двух показателей (формула Энгеля): Наиболее характерным из этих трех показателей является последний. Современное протяжение (к началу 1926 г.) Ж. д. в отдельных государствах и колониях земного шара с характеристикой их обслуженности указано в табл. 4. Железнодорожные устройства. Все ж.-д. устройства, или отдельные части Ж. д. обычного типа, подразделяются на следующие виды: а) земляное полотно - насыпи и выемки с соответствующими укреплениями их откосов, с кюветами и водоотвод-ньши канавами; б) искусственные сооружения-мосты, путепроводы, трубы, лотки, тоннели, подпорные стенки; б) в е р х-нее строение путй-балласт, шпалы, рельсы, скрепления, стрелочные переводы, крестовинные пересечения; г) принадлежности и оборудование пути-путевые знаки, инвентарь, переносные щиты, снегоочистители, живые изгороди; е) с в я 3 ь-телеграф, телефон, сигнализация и блокировка; ж) путевые постройки (казармы, полу казармы, сторожевые будки) и переезды; з) станционные постройки - пассаж, здания, платформы, тов. помещения, дежурные помещения, паровозные депо, вагонные сараи, мастерские, больницы, амбулатории, диспансеры, прачечные, материальные склады и прочие здания; и) водоснабжение и канализаци я-водоприемники, водоподъемные и водоемные здания, водопроводные трубы, гидравлич. колонки, пожарные и водоразборные краны, канализационная сеть и ее оборудование; к) принадлежности и оборудование с т а н ц и й-семафоры, централизация стрелок и сигналов, поворотные устройства, вагонные весы, упоры, габаритные ворота, кубы для кипячения воды, заборы, нефтеснаб-жение,освещение, оборудование всех зданий. Сооружение Ж. д. Перед сооружением Ж. д. доллоны быть произведены тщательные экономич. и технич. изыскания, на основании которых устанавливается тип и класс дороги, составляется общий проект и расценочная ведомость на ее устройство и оборудование. Сооружение Ж. д. значительного протяясения производится по заранее составленному плану работ особым строительным управлением, находящимся в ведении Центрального отд. строит.Ж.д. НКПС. Подъездные пути малого протяжения обычно строятся распоряжением правления той ж. д., к к-рой путь примыкает, или же распоряжением заинтересованного предприятия. Во время постройки Ж. д.по ней при первой возможности открывается временное движение. Эксплоатация Ж. д. По окончании постройки Ж. д. сдается в эксплоатацию, и по ней открывается регулярное движение. Под экс-плоатацией Ж. д. разумеется вся система организационных и производственных мероприятий, необходимых для осуществления пассажирских и грузовых перевозок. Для этой цели организуются центральные и линейные органы, которые д. б. обеспечены кадром служащих и рабочих, а также необходимыми предметами и материалами. Результаты эксплоатации современных Ж. д. характеризуются табл. 5. ю. Энгельгардт. Лит.: см. соответствующие статьи. ЖЕЛЕЗНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ. Железные линии имеют в СССР большое распространение на телефонных магистралях второстепенного значения; они строятся из проводов диаметром 3, 4, 5 и 6 мм. Телефонирование на большое расстояние по железным линиям невозможно вследствие сильного влияния скин-эффекта (см.), увеличивающего омич. сопротивление и уменьшающего самоиндукцию проводов. Дальность передачи по же-лезньпл линиям при условии прекрасной слышимости не превышает 120 км. Расчет омич. сопротивления R переменному току и расчет самоиндукции L железного провода производится следующим образом: где R-сопротивление постоянному току, fei-коэфф., опреде.тяемый из помещаемой ниже таблицы в зависимости от величины (со-круговая частота, -магнитная проницаемость, равная 120-150); L = Li+ kjj, где Lj-внешняя, -внутренняя самоиндукция провода, обусловливаемая магнитным полем внутри провода, /Cj-коэффициент, определяемый из той же таблицы. Подставляя Значения коэффициентов fe,Hfts.

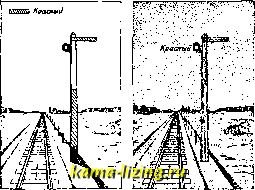

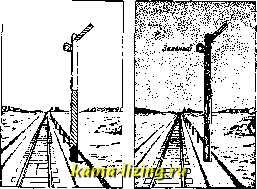

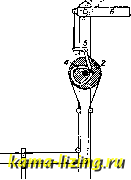

значения и -Lg, получим выражение для действующей самоиндукции на единицу длины провода (1 %м): и = (0,4605 Ig -Ь A;2-0,05/i) ЮЗ Н, где а-расстояние между проводами, q - радиус провода; обе величины-в одних и тех же единицах. На 1 км шлейфа мы будем иметь : Ь= (0,921 Ig -Ь/с2-0,1/г) 10- Н. См. Линия связи. Лит.: Фауль Ф., Справочник по электротехнике, пер. с англ., т. 1, М., 1928; S р i е 1 г е i п J., La lumiere electrlque. P., 1914. Н. Баев. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ, система условных знаков (сигналов), которыми жел.-дор. агенты уведомляют друг друга о разных обстоятельствах, относящихся к движению поездов. Необходимость Ж. с. обусловлена тем обстоятельством, что во многих случаях жел.-дор. практики нет возможности передать необходимое уведомление на словах или письменно; напр., когда нужно своевременно сообщить приближающемуся к станции поезду, может ли он быть принят на станцию, ему подается условный знак специальньЕМ.сигнальным прибором- семафором. С сигналом не следует смешивать разные встречающиеся на ж. д. надниси, напр.: свисток , закрой поддувало , место остановки паровоза и т. п. В какие бы формы Ж. с. ни выливалась, она должна удовлетворять следующим требованиям: 1) быть понятна и достшна наименее образованным ж.-д. служащим (напр. путевым сторожам); 2) быть возможно более простой (напр. требование остановки поезда-красный цвет); 3) гарантировать от недоразумений (напр., к какому из двух рядом стоящих поездов относится данный сигнал); 4) быть после довательной, т.е. один и тот нее сигнал при всяких обстоятельствах должен означать одно и то же. Ж. с, не удовлетворяющая этим требованиям, в особенности при мало подготовленных агентах, не только не способствует безопасности движения, но зачастую и сама ведет к катастрофам. Уведомление, условно заключенное в сигнале, м. б. по своему содержанию либо при- казом для обязательного исполнения либо только оповещением. В первом случае сигнал требует от соответственного ж.-д.служащего каких-нибудь определенных и безотлагательных действий; например, красный огонь на семафоре требует от машиниста немедленной остановки поезда. Во втором случае сигнал никаких действий не требует, а только держит ж.-д. служащих в курсе дела; напр., красный огонь в голове поезда слева по направлению движения сообщает, что поезд следует по неправильному пути не в силу какого-то недосмотра, а согласно сознательно сделанному распоряжению. Сигналы разделяются на видимые (оптические) и звуковые (акустические). Видимые сигналы подразделяются на дневные и ночные. Видимые сигналы выражаются цветом, формой и ноложением сигнальных приборов, а в нек-рых случаях и числом приборов. Дневные сигналы нрименяются в светлое и ясное время, когда их можно различать на расстоянии не менее 700 м. Ночные сигналы применяются в темное время и в непогоду, когда дневной сигнал на расстоянии 700 ж не м. б. различаем. Приборами, служащими для подачи дневных видимых сигналов, являются крылья семафоров, цветные диски, щиты, флаги и знаки на стойках стрелок. При неимении сигнальньгк приборов сигналы подаются маханием рук или каким-нибудь предметом. Средством для подачи ночных видимых сигналов служат цветные огни, помещаемые в сигнальных фонарях, а также махание любьгм светящимся предметом. Главную роль в сигнализации играет цвет сигнальных приборов, а не их гео-метрич. форма, так как цвет прибора в большинстве случаев различается на значительно большем расстоянии, чем его гео-метрич. очертание. В Ж. с. приняты следующие цвета: а) днем: красный-для окраски сигнальных приборов, подающих приказ стой ; зеленый - приказ тише ; желтый- для предупредительных сигнальных приборов; белый с черным-для остальных случаев; б) ночью: красный, выражающий безусловное требование остановки; зеленый, выражающий на всех приборах, кроме семафоров, требование замедлить ход, а на семафорах-требование свободного дальнейшего следования; желтый, оповещающий о том, что находящийся впереди семафор закрыт; синий, выражающий требование прекратить маневры; молочно-белый, выражающий на предупредительных сигнальных приборах требование дальнейшего следования поезда, на маневровых приборах-требование продолжать маневры, а на стрелочных указателях и дисках путевого заграждения- уведомление о положении стрелки и заграждения; нрозрачно-белый, применяемый в ручных фонарях нри маневрах-для оповещения о том, что путь свободен для дальнейшего следования, а также в поездных фонарях. Постоянные сигнальные приборы устроены так, что появление на них ночью прозрачно-белого огня, вместо сигнального цветного, свидетельствует о неисправности прибора. Отсутствие в надлежащем месте семафора (например у входа на стан- цию) или другого постоянного сигнального прибора, а равно отсутствие на них сигнала, неясная или двойственная подача сигнального приказа, одновременное появление разноречивьгх сигнальных приказов и вообще всякое сомнение в правильности подачи сигнала д. б. принимаемо за приказ остановки. Звуковые сигналы выражаются числом или сочетанием звуков различной длительности и применяются в одинаковом виде днем и ночью. Приборами, служащими для подачи звуковых сигналов, являются духовые рожки, ручные свистки, свистки паровоза, хлопушки, станционные колокола и гудки мастерских. По продолжительности своего применения сигналы подразделяются на и о-стоянные (наприм. сигналы семафора у входа на станцию) ипереносные (например сигнал зеленого диска, требующий замедления хода при ремонтных работах на пути). По своему значению сигналы подразделяются на пять групп: 1) путевые сигналы-ограждающие путь, сооружения и станции; 2) стрелочные указатели и сигналы-маневровые,путевого заграждения и водоналивных кранов; 3) поездные указательные сигналы; 4) распорядительные сигналы  Фиг. 1. при отправлении и следовании поездов; 5) оповестительные сигналы и сигналы для взаимных сношений. К приборам, подаюпщм путевые сигналы, относятся: а) постоянные сигнальные приборы: семафоры и их предупредительные диски, а также красные и зеленые диски на столбах и б) переносные сигнальные приборы: красные и зеленые диски (или красные и зеленые флаги) на шестах, красные и зеленые флаги в руках служащего, подающего сигналы, а также все приборы, подающие звуковые сигналы, как то: рожки, свистки и хлопушки. Семафоры чаще всего применяются для но дачи поезду сигнальных приказов: 1) при подходе его с перегона к станции (входные семафоры), 2) при отправлении со станции (выходные) и 3) при проследовании с одного путевого участка перегона на другой (проходные семафоры). Реже семафоры применяются в случаях подхода к нек-рым искусственным сооружениям или особенным местам пути, как то: подъемные мосты, пе- ресечения ж.-д. линий на одном уровне (семафоры прикрытия). Семафоры устраиваются в виде мачты высотой в 8 ж и более, с прикрепленным к ней подвижным крылом и ШШ Красмыи  Фиг. 2. иодвиясныьш очками, для помещения перед фонарем стекол надлежащего цвета. Семафоры подают два приказа: 1) стой , который днем выражается горизонтальным положением крыла, а ночью-красным огнем фонаря (фиг. 1), и 2) путь свободен , к-рый днем выражается наклонным положением крыла, поднятого под углом 45° к горизонту, а ночью-зеленым огнем фонаря (фиг. 2). Для перевода крыла из одного положения в другое применяется в настоящее время нриспо-собление, изображенное на фиг. 3: шкивы! и 2 соединены между собою гибким стальным тросом, так что, поворачивая рычаг 3, сигналист соответственным образом поворачивает и шкив 5. На последнем имеется жолоб (улитка) 4, по к-рой ходит палец двуплечного рычага 5, соединенного штангой с хвостом семафорного крыла б. Т. о., переводя рычаг 3 из одного положения в другое, сигналист переводит крыло или в горизонтальное или в наклонное но-ложение. Источником света в семафорных фонарях служат керосиновые или электрич. лампы. Для отличия от других огней семафорные огни иногда делаются мигающими. На обратной стороне семафорных фонарей видны (со станции): белый огонь, соответствующий красному сиг-   i!:? Фиг. 3. нальному огню, и зеленый, соответствующий зе.пеному сигнальному; эти огни называются контрольными. Нормальным положением семафорного крыла считается горизонтальное (приказ стой , или, как иногда говорят, семафор закрыт ). При пропуске поезда

|