|

|

|

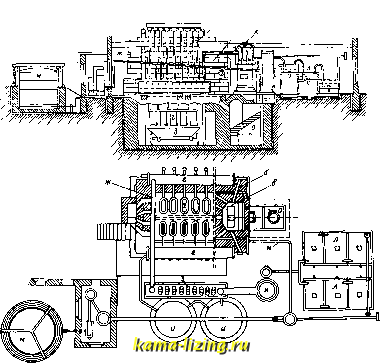

Литература --> Доменное производство металла ной к-ты. Влажность определяется просушкой до постоянного веса при 125°, уголь, песок и глина-взвешиванием остатка после обработки соляной к-той, а уголь в отдельности-последующ, прокаливанием осадка. Углекислый кальщ1й в заводских лабораториях определяется почти исключительно по углекислоте. Нормальное содерясание углекислого кальция в Ж. у. 6-7%. Определение сернокислого кальция ведется кипячением в соляной к-те и определением серной к-ты по хлористому барию. Сернистый кальций определяется по серной к-те, образующейся при окислении действием бертолетовой соли. Органич. вещества определяют кипячением с разбавлен, щелочью; содержание сахара-поляризационным способом, по водной вытяжке; фосфорную к-ту-молибденовой реакцией. Кроме того, производится  испытание Ж. у, на обесцвечивающую силу, Ж, у., применяемый при анализе вина на тростниковый сахар, долясен удовлетворять ряду специальных требований [j. Производство Ж. у. Кости,подвергаемые обжигу на Ж. у., должны быть крепкие, чистые, не слишком старые. Наилучший Ж. у. получается из костей крупных ясивот-ных; кости мелких животных, хрящ, а такясе кости лошадей, рыб и кита дают Ж. у. мягкий, хрупкий, рыхлый и мало пористый. Качество Ж. у. расценивают по относительному содержанию твердого угля и хрящей; про-даясиый Ж. у. обычно содерясит: плотных костей 51-78%, хряща 26-12%,смеси 19- 10%. После сортировки кости обезжиривают или кипячением с водой, извлекающим 4-5% жиров, или бензиновой экстракцией, дающей 6-8% жиров, Т, к. присутствие воды затрудняет доступ бензина, то Ф. Зельт-зам предлоясил пользоваться растворителя- ми с Г более высокой, чем (° . воды. Отрицательные стороны экстракции бензином - дурной запах извлеченного жира и меньшее содерясание углерода в Ж. у. Аппарат для костеоожигания устраивается либо по тину аппаратов на газовых заводах, с полукруглыми железными ретортами (но 5 в одной нечи), загружаемыми каждая по 120 %г кости на 6-8 час, либо непрерывным процессом в ретортных печах. Установка для получения Ж. у. ненрерыв-ным процессом (см. фиг.) состоит из вертикальных реторт а из чугуна и огнеупорной глины, наполняемых обжигаемым материалом без доступа внешнего воздуха. Реторты заделаны в кладку б с каналами в для обогрева горячими газами. Обожясен. материал спускают в гасители г-железные ящики, служащие для охлаждения его, а оттуда, по охлаждении, в тележки д. Выделяющиеся при обжиге газы собираются в боровах е и по трубе ж, проходят через холодильники 3, при чем конденсат собирается в приемниках и, после чего газы проводятся через башни к с известковым молоком и через свинцовые камеры л с серной кислотой для поглощения аммиака. Оставшиеся горючие газы собираются в газгольдере м, откуда часть их идет на обогрев установки по газопроводу . Костеобясигательн. печь снабжена полугенераторной топкой о. Нри обжиге получается от 3 до 5% костяного масла, аммиак (из которого поглощением серной к-той образуется 9,5- 10% сернокислого аммония), цианистые соединения, поглощаемые водным раствором ясе-лезного купороса, и ок. 65% Ж. у., из ic-poro 20-30% мелочи. Прокалку и в особенности охлаясдение необходимо вести при тщательном ограясдении от доступа воздуха. В отношении охраны труда необходимо иметь в виду, что при прокалке кости выделяются цианистые соединения. Помол угля ведется на специальных мельницах, после чего отделение угля производится при помощи электромагнитов. Животная чернь получается пз твердых костей, пережигаемых в глиняных или чугунных горшках, плотно закрываемых крышкой и замазываемых глиной. Их ставят на под нагретой печи, все рабочие отверстия которой по удалении газов и паров закрывают и замазывают. Производство специальных видов Ж. у. Высокая активность Ж. у. достигается при следующих специальных способах производства: 1) разваривают морскую и пресноводную рыбу; посте промывки на холоду полученной массы ее просушивают, а затем обжигают обычным способом; черно-бурый негигросконич. порошок, получаемый после обжига, содержит 90-95% углерода и отвечает высшим требованиям чистоты и адсорбционной способности [2]; 2) свежей бычьей кровью пропитывают под давлением кусочки пемзы; после просушки и обжига без доступа воздуха продукт освобождают от растворимьгх солей промывкой в воде [3]; 3) подобным же образом пропитывают белками (кровью с 15%-ной шелочью) и другие пористые породы; иногда осалодают в норах также гидроокиси металлов и полученный уголь освобождают от углекислого кальция; эти пористые угольные фильтры особенно пригодны для растительных соков и углеводов, когда требуется их очистка от высокомолекулярных органич. веществ и солей [4]; 4) опилки от обточки рога смешивают с раствором углекислого калия (1 ч. на 3 ч. воды) и дерлеат в теплом месте до высыхания, после чего обугливают [°]. Весьма чистый Ж. у. производится следующими способами: 1) особым процессом, разработанным И. Парде.тлером [], обогащают малоценные отбросы сподия, при чем в качестве побочного продукта получается каль-циевомагниевый ортофосфат для медицинских целей; 2) Я{,. у. обрабатывают иод давлением и в присутствии воды газообразной сернистой к-той, переводящей углекислый и фосфорнокислый кальций в растворимые легко удаляемые кальциевые соли; затем уголь отфильтровывают от раствора бисульфита и фосфата кальция и промывают слабым вод-ньш раствором сернистой кислоты и, окончательно, водой. Фильтры из Ж. у. изготовляются: 1) формовкой порошкообразной смеси из 60 ч. кокса, 10 ч. древесного угля и 10 ч. чубучной глины (или 10 ч. кокса, 2030 ч. костяного угля, 20 ч. древесного уг.тя и 40 ч. асбеста) с патокой; после этого отформованные изделия обжигают в муфе.лях без доступа воздуха, извлекают из них соляной к-той и затем водой минеральные вещества, вторично обжигают нри тёмнокрасном калении и обтачивают на станках; для склейки отдельных частей применяют тесто из отбросов, получаемых при обточке, смешан, с сахар-ныж сиропом []; 2) угольные фильтры можно также получать, подвергая сухой перегонке просушенную смесь из золы уже истощенных угольных фильтров с тонко распределенными в ней веществами, богатыми углеродом; этот способ регенерации фильтров м. б. повторяем до тех пор, пока зола, все более обогащаясь фосфатами, не станет пригодной в качестве удобрения []. Применение. Главное применение Ж.у. имеет в сахарной промышленности для обесцвечивания и очистки сиропов. В преле-нее время посредством Ж. у. велась очистка также и соков, но с 1890 г. в сахаропесочном производстве она была заменена более дешевой и менее сложной очисткой сернистым газом, а также применением механич. фильтров из тканей или песка. Фильтрация све-клович. сока через Ж. у. дает очень хорошее очищение и обесцвечение, задерживая муть и пигменты, разлагая растворимый сахарат кальция и переводя известь в задерживаемый карбонат, поглощая органич. соли каль- ция и соли щелочньпс металлов. Но Ж. у.- материал довольно дорогой, притом постепенно разрушающийся при каждом оживлении (растворяется в соляной к-те, раздробляется, выгорает, рассыпается при прокалке); кроме того, фильтрация сока через Ж. у. усложняет и замедляет производство, требует больших расходов (соляная к-та, топливо для прокаливания, рабочая сила и др.); к тому же весьма негигиеничный процесс оживления сильно заражает воздух и сточные воды. Фильтрация через Ж. у. сахарного сиропа составляет одну из важных операций в сахарорафинадном производстве. Ею достигается обесцвечивание сиропа и удаление из него ще.точей. Ж. у. применяется здесь наилучшего качества, в виде небольших кусочков, которыми загружаются аппараты емкостью в 3-5 т. Угля берется ок. 50% по весу сахара, подвергающегося рафи-нировке. В рафинадном производстве соперником Ж. у. выступил активированный растительный уголь, но новышение активности Ж. у. в последнее время позволило мелко-измельченной крупке Ж. у. конкурировать с нек-рыми активированными углями (норит, дарко), хотя и уступая другим (карборафин). Ж. у. применяется также для очищения глюкозы в крахмально-паточном производстве, воды, масла, парафина, санонификационно-го глицерина (см. Мыловарение). Применение Ж. у. в качество краски. При высокой степени измельчения Ж. у. обладает очень хорошей кроющей способностью и интенсивным черным цветом; но само измельчение затруднительно, и потому применение Ж. у. в качестве краски, весьма распространенное преледе, теперь сократилось и удерживается гл. обр. в живописи. Наилучшие сорта этой черни получаются из слоновой кости и имеют матово-черный цвет; более дешевым сортам из простой жженой кости свойственен оттенок красноватый. На дешевые малярные краски пускают обычно мелочь, мало пригодную в качестве адсорбера. Животная чернь идет также на производство ваксы. Идущий в краску Ж. у. испытывают на интенсивность черноты и на кроющую силу. Лит.: ) Lunge - Вег1, Chemisch-technische Untersuchungsmethoden, В. 4, р. 298, В., 1924;Г. П. 297945; Dingl. , 1874, В. 214, р.258;)Г. П. 286428; ) Polyteclmisclies Notizblatt , Mainz, 1850, 2; ) Sei-fensieder-Ztg , Augsburg, 1911, B. 38, p. 353; W i ec li 0 w s к i w., Tierkohle, Osterreicli. Ghemiker-Ztg , Wien, 1915, B. 18, p. 74; ) PoIytechnisches Ztrbl. , Lpz., 1867, p. 200; ) Г. П. 235149. Чефранов П., Костяной уголь. Полная энциклопедия русского сельского хозяйства, т. 4, стр. 765, Петербург, 1904; Головин П. В., Руководство по сахарному производству, стр. 88-95, Москва, 1928; Огнев И. Ф., Курс нормальной гистологии, ч. 2, стр. 184-222, Москва, 1913; Новиков М., Исследование о хрящевой и костной ткани, Москва, 1909; Дубинин М. М., К вопросу об угле как адсорбенте, Ж , часть химич., 1928, т. 60, б, стр. 859-869; С or del О., Ch.-Ztg , 1880, В. 4, р. 169; В , 1880, р. 1346; Friedberg W., Die Fabrikation d. Knochenkohle u. d. Tieroles, 2 Auflage, W., 1906; S e g r i s t H., Bull. de la Societe vaudoise des sciences naturelles , Lausanne, t. 46, 170, p. 1239; A г e n d t 0., Kolloid-Ztschr. , Dresden, 1915, (Kol-loidchemische Beihefte, B. 7, p. 212); Ho nig P., ibid., 1926, B. 22, p. 373 u. ff.; L a у b 1 J., Ztschr. 1. Zuckerindustrie in B6hmen , Prag, 1918, B. 43, p. 348, 406, 455; К n e с h t E., Chemisches Ztrbl. , В., 1920, В. 4, p. 468; H a 1 e m J., Kunststoffe , Mch., B. 9, p. 23; Illert G., Chem. Apparatur , Lpz., 1922, p. 85, 102. П. Флоренский. ЖИДКИЕ ГАЗЫ, неправильный, заключающий в себе противоречие термин, применяемый, однако, иногда в технике для обозначения жидкостей, сохраняющих свое жидкое аггрегатное состояние (см.) только при определенных условиях t° и давления, отличных от тех условий, к-рые наблюдаются обыкновенно на земной поверхности (см. ЛСидкости, Сжижение газов). ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ, особая форма аггрегатного состояния вещества, отличающаяся как от типичного твердого (кристаллического), так и от типичного яотдкого (аморфного) состояния. Жидкокристаллическое, или мезоморфное, состояние характерно для многих органич. соединений, у к-рых оно встречается наряду с другими состояниями. Подобно обыкновенным жидкостям Ж. к. обладают текучестью и способностью к образованию капель; подобно твердым кристаллам Ж. к. обладают анизотропией (см.) внутреннего строения, обнаруживающейся гл. обр. в сильном двойном пре-.томлении света, иногда сопровождающемся дихроизмом. Различают два типа Ж. к.: 1) и е м а т и ч е с к и й т и и (от греч. vfjfxa- нить), названный так вследствие особенностей его молекулярной структуры; этот тип называется также капельножидким; 2) смектическийтип (от греч. ofx.t]y-[ла-мыло), т.к. различные виды мыла образуют Ж. к. этого типа; смектич. Ж. к. образуют капли не шарообразной, а удлиненной формы, сохраняющие тем не менее свою текучесть. Разновидностью нематич. типа является тип холестерический, наблюдающийся в сложных эфирах холестерина и обладающий аномальным вращением плоскости поляризации. Ж. к. всех типов обладают в большей или меньшей степени способностью ориентироваться в магнитя, ноле. Образование Ж. к. можно наблюдать при охлаждении нек-рьпс веществ в жидком состоянии до определенной t°; превращение обыкновенной ясидкости в Ж. к. вполне аналогично обычной кристаллизации. Обратно, при нагревании до той ясе t° Ж. к. плавятся , т. е. превращаются в обыкновенную жидкость; это превращение сопровождается поглощением скрытой теплоты. При охлаждении Ж. к. до другой онределенной t° можно наблюдать превращение их в твердое состояние. Обратный переход при нагревании твердых кристаллов в Ж. к. такясе сопровождается поглощением скрытой теплоты. В нек-рых веществах, однако, Ж. к. появляются только при охлансдении ясидко-сти, из твердого же состояния они получиться не могут, так как всегда оказываются неустойчивыми по отношению к твердому состоянию. Есть вещества, существующие в нескольких ясидкокристаллич. состояниях и переходящие из одного состояния в другое ири определенных 1°-явление, аналогичное полиморфизму у твердых кристаллов. Некоторые из этих состояний могут обнару-ясивать постоянную неустойчивость по отношению к другим состояниям. Существуют химич. соединения, к-рые могутсуществовать только в форме Ж. к. в определенном темп-рном промеясутке; вне этого промежутка соединение распадается на составные части твердого или ясидкого состояний. Исследование Ж. к. рентгеновскими лучами показало у Ж. к. нематич. типа полное отсутствие кристаллич. решетки; если их ориентировать в магнитном поле, то рентгеновские лучи,обнаруживают в них существование молекулярных рядов, параллельных сил:овым линиям поля. В смектич. Ж. к. обнаруживается структура в форме одной системы равноотстоящих параллельн. плоскостей. Свойства Ж. к. объясняются взаимной ориентировкой их молекул, которые у всех веществ, образующих Ж. к., обладают удлиненной формой. Яв.тяется ли основной единицей структуры Ж. к. одна мо.лекула или аггре-гат молекул, в настоящее время нельзя еще считать выясненным. Ж. к. смектическ. типа обладают способностью впитывать в себя посторонние ясидкости, образуя т. н. м и е-липовые формы, имеющие червеобразную, а иногда и довольно сложную внешнюю структуру. Вследствие изменения поверхностного натяжения в зависимости от температуры миелиновые формы обладают иногда как бы самонроизвольньш; движением ( живые кристаллы ). Изучение Ж. к. имеет значение в нек-рых биологич. вопросах, т.к. липоиды, входящие в состав тканей ясивых организмов, представляют собой вещества, образующие Ж. к. В настоящее время из;1чение Ж. к. имеет большое значение в области патологич. анатомии. Таблица веществ, образующих Ж. к., с соответствующими константами, приведена в Спр. ТЭ, т. I, стр. 401. Лит.: Млодзеевский А. Б., Диссоциация жидких кристаллов, Ж , ч. физич., 1927, т. 69, стр. 469; РепьеваА. Н.иФредериксВ. К., К вопросу о природе анизотроппо-нидкого состояния вещества, там же, стр. 18.3; L е h m а п п 0., Die Lelire V. flussigen Kristallen, Wiesbaden, 1918; L e h-mann O., Flussige Kristalle u. ibr sclieinbares Le-ben, Lpz., 1921; Sche n с к R., Kristallinische Flus-sigkeiten u. flussige Kristalle, Lpz., 1905; V о г 1 a nd er D., Chemische Kristallographie d. Flussigkeiten, Leipzig, 1924; В о r n M., Anisotrope FlQssigkeiten, Sit7Mngsbenchte d. Preuss. Akad. d. WJss.*, В., 1916, В. 30, p. 614; Oseen C. W., Die anisotropen Flussigkeiten-Tatsachsn u. Theorien, Fortschritte d. Chemie, Physik und physikal. Chemie . В., 1929, Serie В, В. 20, И. 2; F г i e d с 1 G., A. Ch. , 1922, serie 9, t. 18, p. 273; К ast W., Ann. d. Phys. , Lpz., 1927, Folge 4, B. 83, p. 391. A. Млодзеевский. ЖИДКИЙ ВОЗДУХ, см. Сжижение газов.

|