|

|

|

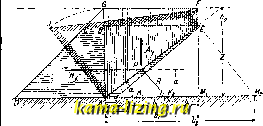

Литература --> Доменное производство металла  наклонена к горизонту под углом 55° и состоит из плит размерами 5 х 5 jn, при толщ, их 1,35 м внизу и 0,35 м у гребня. Контрфорсы расставлены на 5,50 м друг от друга (центр от центра), при толщине их внизу 1,85 м и вверху 0,35 м. Бетон в сооружении нигде не работает на растяжение. Передняя плита погружена в прочную водонепроницаемую породу на глубину не менее Зж. Для лучшего сонротивления горизонтальной сдвигающей силе устроены упоры в скалу в верховой и низовой частях. Плотина Селюн (Selune, Франция) имеет высоту до 15 м. Напорная грань составлена из 17 полуциркульных арок пролетом в 5 лг, имеющих толщину по низу 0,16 м и по верху 0,12 м (фиг. 6-8). В виду незначительной толщины арки водоненрони-цаемость ее достигнута покрытием напорной поверхности цементной штукатуркой, в к-рую погружена метал, сетка. Арки работают на сжатие с напряжением до 38 кг/сле. Швов соединения не устраивалось. Контрфорсы имеют толщину 0,20 м и поддерживают пешеходный мостик щириной 2,50 м: при расчете мостика принято напряжение бетона на сжатие 45 кг/см. Давление на основание не превышаеет 7 кг/см. Арматура арок состоит из железа диам. 10 мм и распределителей диам. 6 мм. Применение рассматриваемого типа Ж. п. при значительных высотах ограничивается пока несжимаемьши, трудно размываемыми грунтами: галечно-гравелистыми, пес-чано-гравелиотыми, галькой с валунами и плотными глинистыми; что касается прочих мягких грунтов (мягкий песчано-глинистый, песчаный, песчано-илистый и друг.), то на них водоудерлттельные Ж. п. значительной высоты пока не устраивались, В пределах подпора в 5-8 м возможно построить полую плотину и на последних грунтах, прибегая к шпунтовым рядам, а в случае надобности и к свайным основаниям. На первом Фиг. 5.  Фиг. 6. Фиг. 7. месте стоят металлич. шпунтовые ряды, забитые на достаточную глубину с верховой стороны в один или два ряда, смотря по грунту и по подпору; они позволяют довести фильтрацию в основании до минимума, предупреждая вымывание мелких частиц грунта из-под сооружения, В данном случае передняя плита переходит в глубокий зуб, опущенный в грунт. В случае опасности фильтрации воды вдоль зуба и далее вдоль осно- вания делают забивку верхового шпунта ниле зуба на глубину, равную подпору плотины. При метал, шпунтовом ряде ограничиваются устройством его с верховой стороны, не прибегая к устройству его с низовой стороны. Водосливная часть лселезобе-тонных водоудержательных плотин ничем не  Фиг. 8. отличается от водоподъемных водосливных плотин. Водобойная часть при значительном подпоре требует устройства водяной подушки, как требуют этого и каменные Водосливы. Правильный выбор угла а наклона напорной грани играет большую роль в распределении напряжений в теле полой плотины. Величина а в зависимости от высоты плотины Z и толщины переливающегося слоя (фиг. 9) определится следующим образом.  Фиг. 9. Если Ну-горизонтальное давление, а А.у--вертикальное давление воды на переднюю грань плотины, то на 1 п. л* длины сооружения, при весе 1 м воды, равном Уо, z + 2zho н,.= Ау - 2 + izhp 2 tg а Чем меньше величина а, тем больше величи-чина Ау. Силы Ау и Ну пересекаются в точке Р и заменяются равнодействующей jR при расстоянии а точки Рот подощвы: 2(г-ЬЗЛо) 3(z + 2ho) Величина силы Б определяется площадью эпюры AEHJ, где НЕ = К и AJ=z + h,: + 2 Z-hp 2 Sin а Сила R пересекает подошву в точке L, положение к-рой определяется величиной AL=e = z + Bhp sin а COSa ЗШ а COS а z + hp При проектировании необходимо достигнуть того, чтобы точка L была внутри средней трети и никак не выходила правее К, границы крайней трети сечения контрфорса. Низовая грань контрфорса плотины колеблется в практике меяоду отвесным и перпендикулярным к напорной грани положениями. В первом случае, при совпадении точки L с точкой К или при положении, близком к этому, угол а лежит между 45 и 38°, ири чем а тем меньше, чем больше hg. Угол а м. б. вычислен по уравнению: ири чем для hg надо брать возможно большее значение. Когда низовая грань контрфорса плотины расположена перпендикулярно к напорной грани, т. е. EM2;J AE, то равнодействующая всех сил проходит внутри средней трети подошвы контрфорса и в предельном положении-через точку К, когда hg близко к нулю. При возрастании hg точка L перемещается к середине (в сторону внутренней трети). Угол а в данном случае также целесообразнее всего брать в пределах 40-45°, как показала практика возведения плотин в Америке. Конструкция водосливных Ж. и. аналогична конструкции плотин во доудержател ьных. Лит.: Анисимов Н. И., Плотины, ч. 1, М., 1928, ч. 2, М., 1924; Ж и т к е в и ч И. А., Бетон и бетонные работы, СПБ, 1912; В о н п е t М. F., Cours de barrages, 2 ed., P., 1920; G a r n i e г E., Forces hydraullques, v. 1-3, P., 1922; Taylor W. T. a. В г a у m e г D. H., American Hydro-Electric Practice, N. Y., 1917; Wegmann E., The Design a. Construction of Dams, N.Y., 1927; Z 1 e g 1 e r P., Der Talsperrenbau, B. 2, В., 1927; К el en N., Die Stau-mauern. В., 1926. H. Анисимов. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СВАИ, сваи из железобетона (сж.). Ж. с. могут быть как з а-бивные,т.е. изготовленные заранее и потом забитые, так и набивные, т. е. изготовленные на месте своей установки. В большинстве случаев применяются забивные сваи. Размеры Ж. с. варьируют в пределах от 20 до 40 см в поперечнике, при длине до 20 м (до такой длины доходили Ж.с, примененные при постройке в 1927 году основания для холодильника в Севастополе). Теория удара бабы о сваю показывает, что сваю нельзя погрузить в грунт, если вес бабы меньше веса самой сваи. Отсюда следует, что наибсть-шие размеры Ж. с. определяются ее предельным весом, к-рый не должен превышать веса бабы. В обыкновенных копрах вес бабы принимается равным 1-1,5 т; в особо важных случаях он доводится, в специального типа копрах, до 4 т. Методы расчета Ж. с.-см. Бетонные лезные сваи. Форма поперечного сечепия сваи, при одной и той же площади его, мало влияет на сонротивление сваи; так, напр., при замене круглого сечения квадратным сонротивление увеличивается на 7-9%, а при замене круглого сечения восьмиугольным-всего лишь на 1-2%. С другой стороны, придание стволу цилиндрической сваи даже небольшой коничности (0 = 1-3°) увеличивает сопротивление ее в значительной степени, что моясно видеть из табл. 1. Табл. 1 приводит к следующим выводам: 1) общие сопротивления свай нри переходе от цилиндрич, формы к конич. возрастают очень существенно, и коэфф. этого возрастания в среднем колеблется от 5 до 6, в зависимости от глубины забивки свай; 2) общие сопротивления коническ. свай сравнительно мало меняются от увеличения угла коничности Oi ствола сваи (по крайней мере в малых пределах значений этих углов в зависимости от конструктивных ограничений в поперечных размерах ствола сваи); 3) возрастание коэфф-тов сопротивления свай, при одной и той же глубине забивки их, мало меняется в зависимости от изменения значений угла трения (р грунта. Т. о., заменой в свайном ростверке большого количества длинных цилиндрич. свай меньшим количеством более коротких конич. свай можно значительно выиграть в кубатуре бетона и тем самым существенно понизить стоимость всего ростверка. При этом сваи м.б, погружены в слабый грунт, не доходя своими нижними оконечностями до плотного грунта (т, н. висячий ростверк), т. к, здесь нагрузка на сваю будет полностью поглощена боковой реакцией грунта; для усиления -же последней, сваи в ростверке расставляются на таких расстояниях L друг от друга, чтобы области уплотнений их взаимно пересекались. Для этого L д, б, менее d-f 2й, где d-диам, сваи, а д-ширина области уплотнения, равная -(1-коэффициент Табл. 1.-с о о т н о ш е н и е сопротивлений цилиндрических и конических свай.

уплотнения грунта; его чистовое значение колеблется в пределах от 1-для насыпных грунтов до 2-для г.аины). Т.к. отношение длины сваи к ее поперечнику обыкновенно более 20, то возникает вопрос о том, нуяша ли проверка сваи на продольный изгиб. Оказывается, что, когда свая находится всей своей длиной в грунте, хотя бы и весьма слабом и водоносном, надобность в учете продольного изгиба отпадает, если только длина сваи 1,66-JV+ ]/2,75 iV + 3,33-M (/J -Va) l> /0- о В этих ф-лах d-диам. сваи, tp-угол трения грунта, а-половина угла заострения сваи. Для частного случая цилиндрическ. сваи обычного типа диам. 0,30 м, при а = 20°, значения I, в зависимости от различных значений q>, выражаются след. числами (табл. 2). Табл. 2.-Значения для предельных величин I при различных углах трения грунта <р.

Фиг. 1. Для насыпки песка Из таблицы ВИДНО, что при длине сваи в 3 л* и более надобность в расчете сваи на продольный изгиб отпадает, независимо от рода грунта и его качества и состояния. При расчете арматуры Ж. с. принимают к учету то наиболее неблагоприятное положение сваи, к-рое она принимает во время своей переноски в горизонтальном положении, т. е. когда она работает на простой изгиб. В целях облегчения сваи в этих условиях от чрезмерных напряжений, заделывают в ствол сваи в онреде-ленных местах по ее длине особые крюки, за которые и зацепляют ее при переноске. На фиг. 1 видны горизонт, формы, в которых производится заготовка свайвосьмиугольн. сечения. Одна форма делается на несколько свай сразу. В таких формах сваи выдерживаются от 3 до 14 дней, после чего освобожденные от форм сваи вылеживаются от 1 до 2 месяцев. Пропорции бетона принимаются в среднем от 1:1V2:3 до 1:2:4. Допускаемые напряжения в железобетонных сооружениях на простое слсатие сопоставлены в табл. 3. Т а б л. 3 .-Д опускаемые напряжения в /келезобетонных сваях на простое сжатие (в кг/cAt).  Фиг.

При забивке Ж. с. в грунт, во избежание разрушения головы сваи, на нее надевают различных конструкций наголовники, имеюшие своим назначением поглощать силу удара и удлинять процесс действия его. Один из простейших типов наголовника показан на фиг. 2. Лит.: Дмоховский В., О работе свай в основаниях в связи с явлением продольного изгиба, Научные труды Моск. института инж. транспорта , М., 1927, вып. 4; в геппеске L.u. Lohmeyer Е., Der Grundbau, 4 Aufl., В. 1, В., 1927. См. также Бетонные и мселезные сваи. В. Дмоховский. ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ СООРУЖЕНИЯ, сооружения, в к-рых применяется сочетание бетона с железной или стальной арматурой, , обеспечивающее совместное участие как бетона, так и арматуры в воспринятии внешних сил и в работе внутреннего противодействия этим силам. Достоинства неелезобето-на в сооружениях: 1) высокое сопротивление как сжимающим, так и растягивающим усилиям; 2) хорошее сонротивление динамической нагрузке; 3) большая жесткость; 4) легкость при монолитности конструкции; 5) способность принимать любую форму; 6) долговечность; 7) огнестойкость; 8) водонепроницаемость; 9) большие возможности для применения механизации работ; 10) преимущества в гигиенич. отношении: отсутствие грибка, гнили и насекомых в зданиях; 11) небольшие расходы при эксплоатации; 12) в большинстве случаев экономическая выгодность по сравнению с каменными, деревянными и особенно железными конструкциями. К отрицательным сторонам Ж. с. относятся: 1) возможность появления трещин, могущих вызвать ржавление арматуры; 2) трудность исправлений и изменений в готовом виде; 3) значительная звуко-и теплопроводность; 4) ограниченный в нашем климате срок производства работ без тепляков; 5) значительные расходы на подмости и формы; 6) необходимость выдернш-вать значительное время (месяц и более) на подмостях. Часть недостатков м. б. ослаблена применением специальных сортов цемента и рациональной организацией работ. Характерной особенностью железобетонной конструкции является ее монолитность. Шарниры и расчленение сооружений применяются только как необходимость для ослабления температурных и усадочных напряжений. При сооружении оснований и фундаментов употребляются лселезобетон-ные шпунтовые ряды (см. Шпунтовые стенки); железобетонная п о д у ш-к а или плита под отдельными опорами или стенами часто целесообразнее, чем бутовые или бетонные массивы, вследствие экономии в земляных работах и в кубатуре кладки; сплошные же железобетонные плиты под здание равномернее распределяют на почву давление больших сосредоточенных нагрузок. Железобетонные сваи (см.) но сравнению с деревянными обладают следующими достоинствами: 1) не подвергаются гниению и действию червя, 2) обладают ббльшим сцеплением с грунтом и 3) могут иметь почти какие-угодно размеры. Недостатки: 1) бетон разрушается кислотами и другими соединениями, содержащимися в грунтовых водах, 2) чувствительность

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||