|

|

|

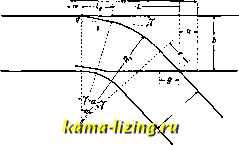

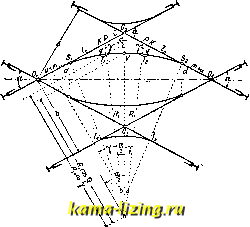

Литература --> Доменное производство металла т. е. на износ рамного рельса оставляется 47,5 - 44 = 3,5 мм. Величина перерыва (см. фиг. 10): (15) где б - ширина острия крестовины, равная 15-20 мм, в том сечении крестовины, где острие ее уже может поддерживать бандаж колеса. Расстояние от горла крестовины до математич. центра крестовины АО = (16) 2sin- Если с-ширина головки рельса, р-ширина нодошвы рельса, к-просвет между подошвами рельсов, то ширина крестовины между гранями катания в тех сечениях, где м. б. примкнуть! к ней путевые рельсы, без ост-ружки их подошвы, будет в хвосте: DE = (с-\-р-{-к) cos I, (17) в передней части: jrG = (p-c + /Ocos (18) Длина крестовины по грани катания от математич. центра до хвоста: 0£> = E±f, (19) до передней части: 0F = 2tg- p-c + k 2tg, (20) Для литых крестовин и для литых сердечников величина к в ф-лах (17), (19) и (20) принимается равной 2-3 мм. Ф-ла (18) к литым крестовинам не применяется, т. к. длина передней части получается настолько малой, что на ней нельзя поставить накладок. Длина передней части литой крестовины определяется как сумма теоретич. величины перерыва и половины длины накладки: 0F = sina 2 (21) где Njc-длина короткой накладки, специально изготовляемой для соединения кресто-вршы с путевыми рельсами. Для русских нормальных типов рельсов длина N, определяемая расстояниями между дырами в стыке, имеет следующую величину: :Nfc=120-Hll0x2-b64 x 2 = 468j№. (22) Для крестовин, собранных из рельсов, и для усовиков крестовин с литыми сердечниками величина к в ф-лах (17)-(20) принимается равной 50 жж, а ве.тичины 0D и OF, определенные по ф-лам (19) и (20), увеличиваются на величину где N-длина нормальной накладки. Глубина жолоба в крестовине д. б. не менее 45 мм. На фиг. 10 показан след SS края бандажа, катящегося по крестовине. Точка S-место полного схода колеса с усовика-определяется из условия В-Ш-а (23) где ST равно 130 мм минус толщина гребня бандажа. До точки S у совик от горла крестовины идет параллельно грани катания острия крестовины, отстоя от него на рас- стоянии равном 45 мм, как было опреде-.лено выше. От точки S на длине SV, равной 600-900 мм, усовик отгибается и отходит в сечении XV от острия крестовины на расстояние 65 мм. Самый конец усовика VY на длине 150-200 м.ч отгибается на ве.тичину YZ, равную 90-100 .чм,. Нри переходе бандажей через перерыв в крестовине всегда но-.яучается удар, избегнуть которого никакою конструкциею в крестовине с неподвижными частями не представляется возмоясным. На фиг. 13 показано очертание типовых крестовин (в продольном профиле по биссектрисе) для стрелок из рельсов нормальных типов, принятых в СССР: А-цеаьнолитая односторонняя для рельсов 1-а и П-а, марка V ; в-сборная с литым двусторонним сердечником, марка Vii, тип Ш-а; С-сборная с литым двусторонним сердечником, марка */в, тип II 1-а; D-сборная из рельсов, марка Vn, тип IV-a; Е-сборная из рельсов, марка Vs, тип IV-a. Чтобы избежать удара гребнем бандаяса в вершину угла NCP (фиг. 10) в горле крестовины, образуемом перегибом остряков.  горло уширяют до 62 жж, срезая вершину угла или скругляя его радиусом г или производя оструяску по хордам, которые параллельны биссектрисе крестовины. Радиус округления г доля-сен иметь наименьшую величину , чтобы не создавать помехи Д.ЯЯ установки накладок в цельнолитых крестовинах. Контррельсы делаются длиною от 3 до 5 Л1. Жолоб между путевым рельсом и контррельсом, шириною в 44 мм, делается посредине контррельса на длине, определяемой ф-лой (15). От узкой части делаются на длине не менее 1 ООЬ мм в каждую сторону перегибы для уширения в конце этой длины ясолоба до 68-70 мм. Самые концы контррельсов на длине 150-200 мм отгибаются до расстояния 90-100 мм от путевого рельса. Тупая крестовина. Характерная особенность туных крестовин, в отличие от острых,-невозможность обеспечения  -{52,4- -.45,-10? ~S9 ~ Фиг. 13. перерыва сплошными контррельсами на протяжении всего перерыва. Ширина перекрестных желобов в тупых крестовинах но всей своей длине д. б. одинакова, т.е. v-Vz (фиг. 14). Для безопасного прохода скатов с наименьшей насадкой необходимо, чтобы Благодаря наличию на бандаже гребня высотою г!=27-!-29 мм длина неогражденного перерыва уменьшается на величину (фиг. 15) 2а2У2г2-г, (24) где г-радиус колеса, равный 525 мм. Если, кроме того, сделать контррельс тупой крестовины повышенным на величину h сверх  Фиг. 14. Фиг. 15. ГОЛОВКИ рельса, то длина неогражденного перерыва еще уменьшится на величину: а - а = У2г {h + z)-{h + zy - \/2xz. (25) Т. о., действительная величина перерыва к (фиг. 14) при повышенном контррельсе будет - YW(h + z)-{h + zY . (26) При подстановке соответственных числовых величин последняя формула принимает вид: =i?L-1479tg 1-166- - ]/1 050 {1ъ + 27) -Qi + 27)2, (27) При отсутствии повышения контррельса четвертый член в этом выражении делается равным третьему члену, т. е. 166. Наибольшая величина h принимается равной 50 мм.  Фиг. 16. Ф-ла (23) устанавливает предельную длину части усовика, на которой он может еще поддерживать новый бандалс, идущий своим гребнем вплотную к сердечнику. Если предположить, что по крестовине проходит скат с наибольшим износом гребня по толщине и притом с плотным прилеганием сношенного гребня к противоположному рельсу, то величина части бандажа, поддерживающей колесо на усовике при прохождении по перерыву, будет равна 130 -- 1 440 -Ь 22 - -1 524=68 мм. Для того же, чтобы коле- со не провалилось в перерыв, необходимо, как это видно из фиг. 10, чтобы V2+8 cos а > 68 мм. откуда COSa < (28) (29) приг;2=45и5=15л1ж, cos а < = 0,882353; а = 28°5; tga = 0,5336, что соответствует марке крестовины в Vi,9 (-Va)- Этот расчет показывает, что в крестовинах с маркой Vz и круче необходимо делать в жолобе подушку для поддержания гребня бандажа. Верхняя поверхность подушки д. б. ниже поверхности катания рельсов на величину возвышения круга катания над низом гребня бан-далса, т. е. на 29 мм. Края подуШки на длине 150-200 мм плавно опускаются до нормальн. глубины жолоба крестовины, равной 45 мм. Очертание обыкновенного стрелочного перевода в план е (фиг. 1 и 2) аналитически определяется двумя ур-иями, получаемыми путем проектирования наружной нитки перевода на продольную ось пути и на направление, к ней перпендикулярное. Эти ур-ия, как явствует из фиг, 16, следующие: w=m--?o+-Ri(sin -siny)-becosa-l-w, (30) 6 = g -Ь ii (cos у - cos a) -f e sin a , (31) где w - полная длина перевода, m - забег рамного рельса за начало остряка, 1-проекция остряка на продольную ось пути, е- прямая вставка перед крестовиной, и-расстояние от математич. центра крестовины до стыка хвоста крестовины с нормальным путевым рельсом, Ъ-ширина пути, а - угол крестовины, определяемый из условия = = 2tg , дну имеют значения, указанные ранее, и определяются типом и конструкцией стрелки, -Rl-радиус переходной кривой по наружной нитке. Для радиуса переходной кривой на переводах магистралей проф. Вин-клер считает возможным допустить след. размеры. 1) Для стрелок, по к-рым проходят, не останавливаясь, организованные поезда: нормальный радиус 300ж,наименьший 180л1. На дорогах Америки, Англии и др. стран в тех случаях, когда поезда должны проходить по стрелке на ответвление с предельной допускаемой скоростью (70-100 км/ч), радиусы переходных кривых берутся от 500 до 1 ООО м. 2) Для стрелок, по к-рым проходят одни паровозы без вагонов: нормальный радиус 240 м, наименьший 150 м. 3) Для стрелок, по к-рым продвигают вручную только одни вагоны: нормальный радиус 180 ж, наименьший 120 ж. На концах станционных путей, где скорость еще очень велика, не следует допускать радиусов меньше 300 м; для стрелок же, укладываемых на середине станционной площадки, даже при условии прохода по ним полных поездов, возмолсно (хотя и нежелательно) уменьшение радиуса до 180 jh. На ветвях можно допустить размеры радиуса значительно меньшие, а именно, до 0,8 от размеров, допускаемых при тех же условиях для магистралей. Если величину w-(m-\- lo+u) положить равной L, то уравнение (30) примет вид: L= Ri (sin а - sin J) -Ь е cos а . (32) Координаты для разбивки переходной кривой от внутренней грани рельса прямого пути определяются следующими двумя ф-лами: X = q-\-x = q + /Jlfsin2у + ZRy cosу-у-- El sin у , (33) Г= JJi cos у - ]/R9. cos2 y-2RiX sin y-x. (34) Очертание в илане симметричного стрелочного перевода определяется приведенными выше ф-лами; для этого необходимо только в ф-лах (30)-(34) уменьшить b,q,yua вдвое. Очертание в плане симметричного тройника определяется ф-лами для обыкновенного стрелочного перевода, для чего необходимо в тех же ф-лах уменьшить вдвое а и Ь и определить элементы разбивки за среднею крестовиною. Проекции на ось прямого пути и линию, ей перпендикулярную, хвоста средней крестовины, кривой между двумя крестовинами и прямой вставки перед крестовиной, лежащей на прямом пути, выразятся следующими уравнениями: 1/2 = м cos -I- JRg (sin - sin ) -f cos /3, (35) sin I -Ь 2 (cos I - cos /9 ) + 2 sin /5, (36) где p - угол крестовины на прямом пути. Пользуясь этими ур-иями, можно определить элементы разбивки по каждой ветви отдельно. Последнее является обязательным, т.к. математич. острия крестовин, лежащих на прямом пути, д. б. уложены с забегом одно перед другим на величину не менее длины разрыва от горла до математич. острия. Если для сокращения длины перевода перед крес-TOBHHOii не предполагается делать прямой вставки, то во всех предшествующих ф-лах величина е принимается равной нулю, при чем передняя часть цельнолитых крестовин, рассчитанных как прямая, пртгаимается в расчетах как очерченная радиусом переходной кривой. Такое предположение возможно вследствие незначительной длины передней части и значительного угаирения жолоба перед математич. центром. Если крестовина сборная, то длинные прямые рельсы передней части крестовины при пришивке к брусьям изгибаются, как продолжение переходной кривой. Если крестовшш изготовляются по специальным заказам с кривыми сердечником и желобами, то тогда н величину U в расчетах также принимают равной нулю. Очертание в плане обыкновенного перекрестного перевода. В перекрестном стрелочном переводе все 4 остряка либо передвигаются в одну сторону (несимметричное передвижение остряков), либо передвижение их таково, что, когда внешние остряки сходятся, внутренние расходятся, и наоборот (симметричное передвижение остряков). При симметричном передвижении остряков наименьшая величина расстояния между рамными рельсами в начале остряков d, = 2t + 2p, + k, (37) где t-ход остряков, р-толщина остряка, считая от головки рамного рельса до наружного края подошвы остряка, к-просвет между подошвами остряков (2-3 мм). При не- фиг; 17. симметричном движении остряков величина d на один ход меньше, т. е. меньше на величину *,как это видно из сравнения фиг. 17, А и В. С целью уменьшения величины й иногда срезают подошвы остряков на довольно значительную величину, так что величина уменьшается до 40-45 мм. Стороны ромба перекрестного соединения (фиг. 18) определяются из условия: 00.=; (38) короткая диагональ ромба равна длинная диагональ ромоа равна (39) (40) Для определения конструктивп. элементов и элементов разбивки простого перекрестного  Фиг. 18. перевода ломаная линия O-STVTSiO проектируется на ось, перпендикулярную продольной оси пути: Ь = g -Ь ill [cos у - cos (а - у)] - 9 sin (90° - а) -f -f (?o-Ь m-fM)sin а . (41) Присоединяя к этому ур-ию условие т + и = - , (42) 2sin- после соответств. преобразований находим радиус наружной нитки переходной кривой: QQg й-A;4[iiL- tg---!o]- (43) sin \~у) 2 Расстояние кривой ТТ от угла ромба О а определяется из условия: q + Ri (cosy-cos 1 (44) Перекрестный перевод с вынесенными за острия острых

|