|

|

|

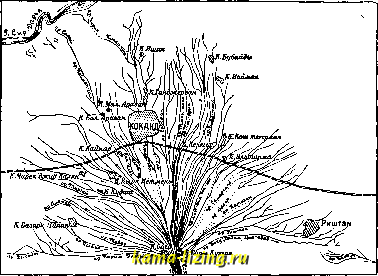

Литература --> Изомерия в производственном цикле ным между ним и рекой. Такой канал обыкновенно называется главным, или м а-гистральным, и из него м. б. орошаема любая часть командуемой им площади. От главного канала отводятся по направлению наибольшего уклона распределительные каналы, а от них - оросительные каналы, из которых вода уже распределяется по полям. Последние две категории каналов в совокупности составляют распреде лительно - opocи-т е л ь н у ю сеть. Эта схема вывода воды из реки самотеком является наиболее типичной и наиболее распространенной. Она изменяется только в том случае, когда горная речка протекает по конусу своих выносов ИЛИкогда река возле своего устья протекает Эти сооружения обыкновенно называются головными (см. Головные сооружения). Магистральн ы е каналы. Для удобства отвода воды уровень воды в магистральных каналах д. б. выше окружаю- Hopmuiiibiu горизоит  Фиг. 2. ПО приподнятому руслу, образованному ее собственными наносами. В первом случае ирригащаонные каналы располагаются в виде веера по образующим конуса (фиг. 2), а во втором - магистральные каналы могут отходить в направлении, перпендикулярном к реке, а распреелительные и оросительные-в обе стороны от них. Чтобы излишне проведенная на орошаемые участки вода на них не застаивалась и для предупреждения подъема грунтовых вод от просачивающейся в подпочву оросительной воды, в наиболее пониженных местах орошаемых площадей устраивают особые водоотводные каналы. Они бывают разных размеров, начиная от чрезвьшайно малых, собирающих сбросные воды непосредственно с полей, и кончая большими коллекторами, впадающими обратно в реку или в отдельные низины, из к-рых сбросные воды выкачивают насосами. Сеть таких каналов носит название в о д о-отв одной или водосбросной сети. Воду из реки в главный канал направить не всегда бывает просто; для этого устраивают приспособления и сооружения, стоимость к-рых составляет значительную часть стоимости всей системы и которые необходимо содержать в постоянной исправности. Фиг. 3. щей местности, как показано на фиг. 3, где можно видеть и другие детали-откосы, банкеты, бермы и пр. Для большей экономии в земляных работах магистральные каналы проводят обыкновенно в полувыемке и в полунасыпи, при чем количество вынутой земли делают равным количеству насыпанной. Глубина воды в магистральных каналах делается небольшой, редко больше 2 j t, т. к. только при таких условиях можно легко использовать воду для орошения. Фиг. 3 представляет поперечноесечение магистрального канала, проходящего по ровной местности, где он слу-яшт для орошения земель. На косогорных участках, где вода из магистрального канала не выводится для орошения, его поперечное сечение получает более компактный вид с меньшей шириной русла, но с большей глубиной. Главным условием правильного проведения магистрального канала является подбор таких скоростей течения воды, чтобы русло канала не размывалось и не засорялось наносами, попадающими в канал из реки. Эти скорости в каждом отдельном случае зависят от свойств грунтов, по которым проходит данный канал, и от свойств воды, впускаемой в него. Средняя скорость течения воды (в mjck) в каналах определяется по формулам: vcVRi, Q = vF, при чем Е = -, а с = 2з + М5155 + 1 / 0,00155\ п (ф-ла (ф-ла Ба- Гангилье-Куттера) или с = зена). В этих ф-л ах: г-уклон русла канала, F-площадь его поперечного сечения, R- гидравлич. радиус, р-смоченный периметр и п-коэффициент шероховатости. Значения коэффициента шероховатости разных русел приведены в табл. 1. При проектировании каналов, вообще говоря, лучше им придавать несколько большую скорость, т. к. при слишком малой скорости отложение наносов в канале потребует ежегодной дорогой очистки и вызовет Табл. 1.-Коэффициенты шероховатости русла.

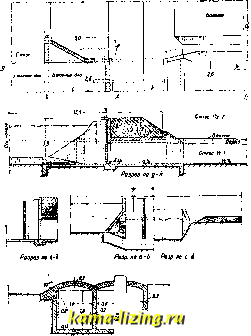

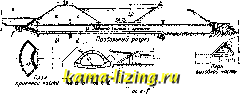

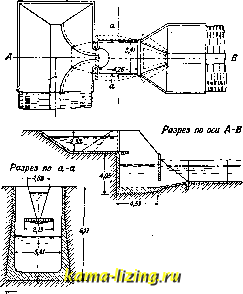

потерю земли вдоль берегов канала, для склада вынутого грунта (фиг. 4). Мероприятия по борьбе с наносами, поступающими из рек в магистральные каналы, представляют одну из главнейших забот строителей ирригационных систем. Мелкие ------- Фиг. 4. илистые частицы наносов, имеющие удобрительное значение, не представляют особой опасности, так как могут с большой пользой пропускаться на поля или же извлекаться из каналов и служить для удобрения. Наоборот, крупные наносы, галечниковые и песчаные, могут засорять удобные земли и вызывать большие расходы на их удаление с полей и из каналов. Во избежание таких наносов, при головных сооружениях ирригационных систем устраиваются особые промывные приспособления (см. Головные сооружения). Очень часто в русле канала, недалеко от его головной части, устраиваются особые песколовки, задерживающие песчаные наносы и сбрасывающие их затем, при открытии соответствующих затворов, в ту же реку, из к-рой выведена была вода. При проектировании магистральных каналов, в особенности небольших, обыкновенно принято для экономии в земляных работах проводить их согласно рельефу местности, постепенно сводя их с горизонтали на горизонталь сообразно уклону. Это очень часто вызывает необходимость придавать трасе каналов большую извилистость и малые радиусы закруглений, что может очень вредно отражаться на вогнутых откосах, размыв к-рых прямо пропорционален скорости течения и обратно пропорционален радиусу кривизны. Для определения безопасных радиусов кривизны В на поворотах предложен ряд эмпирич. ф-л; одна из лучших-ф-ла Девиса (Д в м): В=ПьУР-\-12, где V есть средняя ско{)ость воды в m/ck,F-- площадь живого сечения в м; число 12--по- стоянная величина, обеспечивающая минимальный радиус в 12 м. В более плотных т. э. т. IX. Фиг. 5. грунтах величину радиуса, получаемую из этой формулы, можно несколько уменьшить, и наоборот, для легких и легко размываемых грунтов следует ее увеличить. Когда при трасировании канала радиусы закруглений на поворотах оказываются чрезмерно малыми, канал, для обеспечения большей прямизны и сокращения длины, проводится местами в выемках и местами в насыпях. В ирригационной системе, когда она состоит из каналов с земляными руслами, ббльшая часть забираемой воды теряется различными способами, и только 25-35% ее расходуется полезно на питание растений. На всем пути от головного сооружения до полей орошения происходят непрерьшные потери воды в каналах. Потери на испарение с водной поверхности каналов ничтожны (1-2 % общих потерь) и потому редко учитьгоаются. Потери же на фильтрацию через дно и откосы земляных каналов чрезвьгаайно велики, и к тому же они очень опасны, т. к. способствуют подъему грунтовых вод, заболачиванию и засолению почвы. Лучшим способом предохранения каналов от фильтрации является бетонирование их русла (фиг. 5 и 6), благодаря чему потери уменьшаются на 90%, а равно уменьшаются расходы по очистке каналов от наносов, по удалению из них водяных растений, по исправлению оползней и обвалов; кроме того, в бетонированных руслах можно безопасно увеличить скорость течения воды до 3 м/ск и более. Расходы на бетонирование окупаются экономией в земляных работах, т. к. благодаря увеличению скорости течения воды можно уменьшить площадь поперечного сечения. Толщина слоя бетона, которым одеваются каналы, находится в зависимости гл. обр. от климата. В суровом климате, с морозами до -20°, слой бетона д. б. 0,3 м, в климате же мягком, когда понижение t° ниже 0° представляет редкое явление, можно ограничиться слоем в 0,1 м. При бетонировании ирригационных каналов необходимо заботиться о хорошем дренаже под бетонной одеждой и об устройстве темп-рных швов. Бетонирование каналов обыкновенно ведется непосредственно в их русле, путем набивки в формы или путем покрытия из цемент-пушки ; в нек-рых же случаях бетонная одежда заготовляется отдельно в виде плит или железобетонных полуколец, соединяемых в русле канала цементной спайкой. Каждый значительный магистральный канал снабжается по пути его следования целым рядом искусственных сооружений, необходимых для правильной его эксплоата-ции. Для предотвращения переполнения и, как следствие этого, размыва берегов канал снабжают водосливами, устройство которых заключается в понижении небольшой части  Фиг. 6. банкета канала, обращенного к реке, до проектного уровня воды и в соответствующем укреплении этого участка бетонной или каменной кладкой. Излишняя вода, попавшая в канал, переливается через такой водослив и по укрепленному руслу уходит обратно в реку. Такие водосливы располагаются обыкновенно непосредственно ниже  Разрез по ef Фиг. 7. головного сооружения канала, а также перед всеми опасными местами канала, например перед косогорными его профилями, где можно ожидать обвалов и перепружива-ния канала. Для возможности освобождения магистральных каналов от воды, например с целью ремонта, в нескольких местах, наиболее опасных, располагают водосбросы (фиг. 7), т. е. в банкете канала, обращенном к реке, устраивают укрепленные каменной или бетонной кладкой и закрьтаемые щитами отверстия, через к-рые вся вода из  Фиг. 8. канала мож;ет быть выпущена к реке. Для пропуска дождевой или ливневой воды по низинам, пересекаемым магистральными каналами, устраиваются ливнеспуски (фиг.. 8). Иногда для экономии они соединяются с водосбросами (фиг. 9).. Когда канал пересекает значительные низины, ба.л-ки, овраги или же реки, то он переводится через них при помощи особых сооружений, акведуков; расчет и конструкция опорных частей акведуков отвечают общим  Пмн njimHHou части Фиг. 9. правилам дорожных мостов, верхнее же строение их представляет собою жолоб для пропуска воды канала. Если почему-либо нельзя применить акведук, то. устраивают дюкер (см.), или так наз. обратный сифон. СоставньЕми частялш сифона являются верхний и нижний колодцы, труба и верхний и нижний бьефы канала. Сифоны в верхнем (а часто и в нижнем) колодце снабжаются решетками для улавливания всякого рода плавающих тел. Вода движется по сифону в силу разности отметок горизонтов в верхнем и нижнем колодцах. Небольшие водные потоки, пересекающие магистральный канал приблизительно на одном с ним уровне  Фиг. 10. -4,74 и несущие малое количество наносов, м. б. впущены в канал без большого вреда. Если же поток имеет большие размеры и несет большое количество воды с высокой скоростью, то этого допускать нельзя, т. к. вода, насыщенная наносами, занесет русло канала и вызовет переливание воды через банкеты и размыв их. В таких случаях прибегают кт. н. сюперпассажам, к-рые представляют собою невысокий акведук, по желобу к-рого проходит вода потока, а под ним--вода канала. Если уклон русла, определенный расчетом, меньше уклона местности, по которому приходится проводить канал, то в нек-рых местах канала устраиваются уступы, или перепады (фиг, 10 и 11). Место перепа-

|